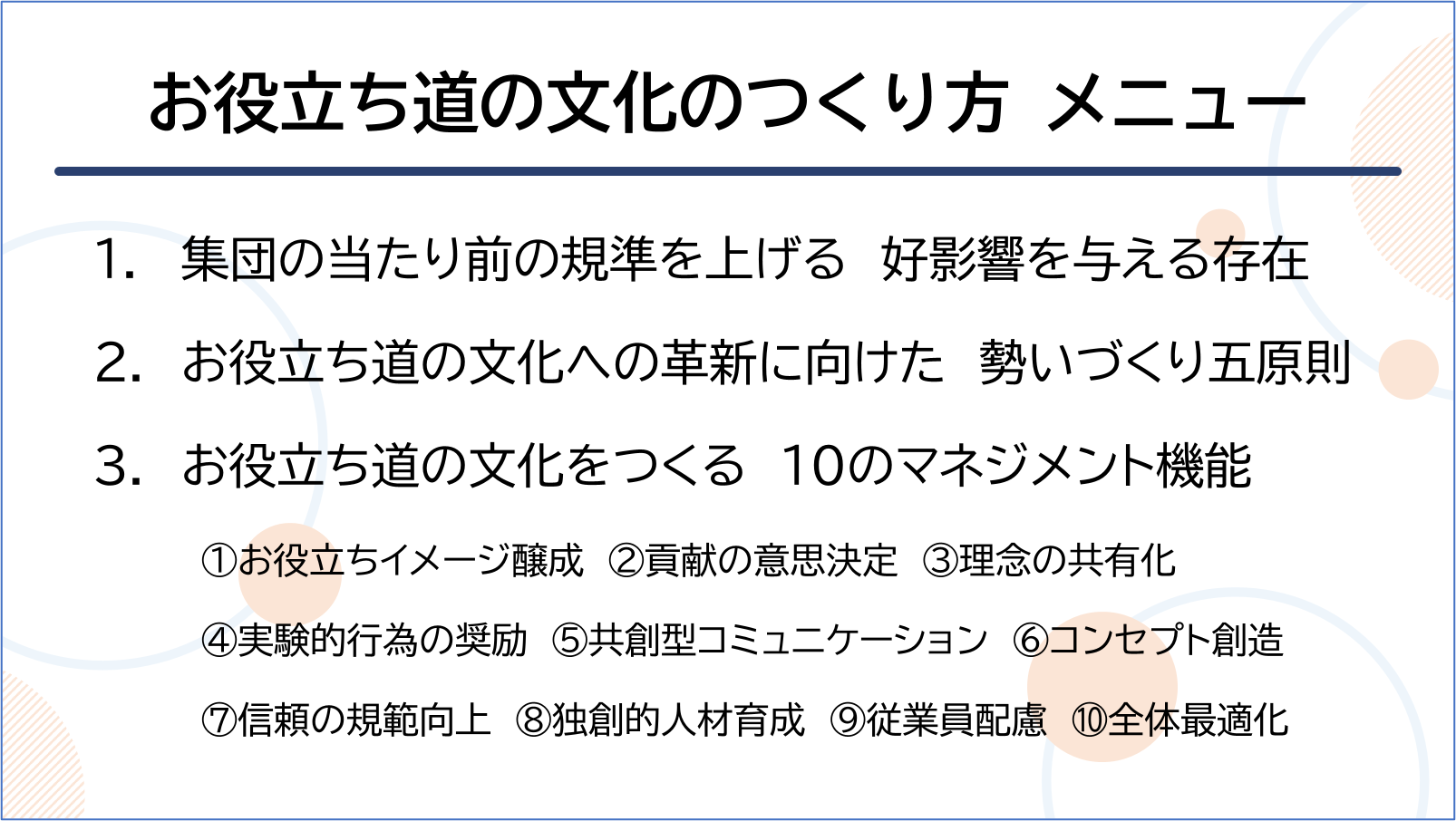

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

チームのお役立ちイメージが描けたら、具体的に行動に移していきましょう。

知恵や力を分散させないためにも、「今はこれに貢献する」ことを決めましょう。

そして、チームや組織全体の理念を判断基準に、お役立ちビジョン実現に向けて取り組みを進めましょう。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

- 1.貢献の意思決定

- 2.理念の共有化機能

- 2.1.理念は「お役立ちイメージ」の上位概念

- 2.2.理念の統合はシナジーを生む

- 2.3.「理念の共有化」マネジメント実践チェック!

今回は、10のマネジメント機能の中の、「②貢献の意思決定」と「③理念の共有化」についてご紹介します。

貢献の意思決定

何に貢献するのかを決め、「やりたい」「役立ちたい」を道筋にする

貢献の意思決定とは、『「何に役立つことに責任を持つのか」という意志決定をする習慣をつける』ことをいいます。

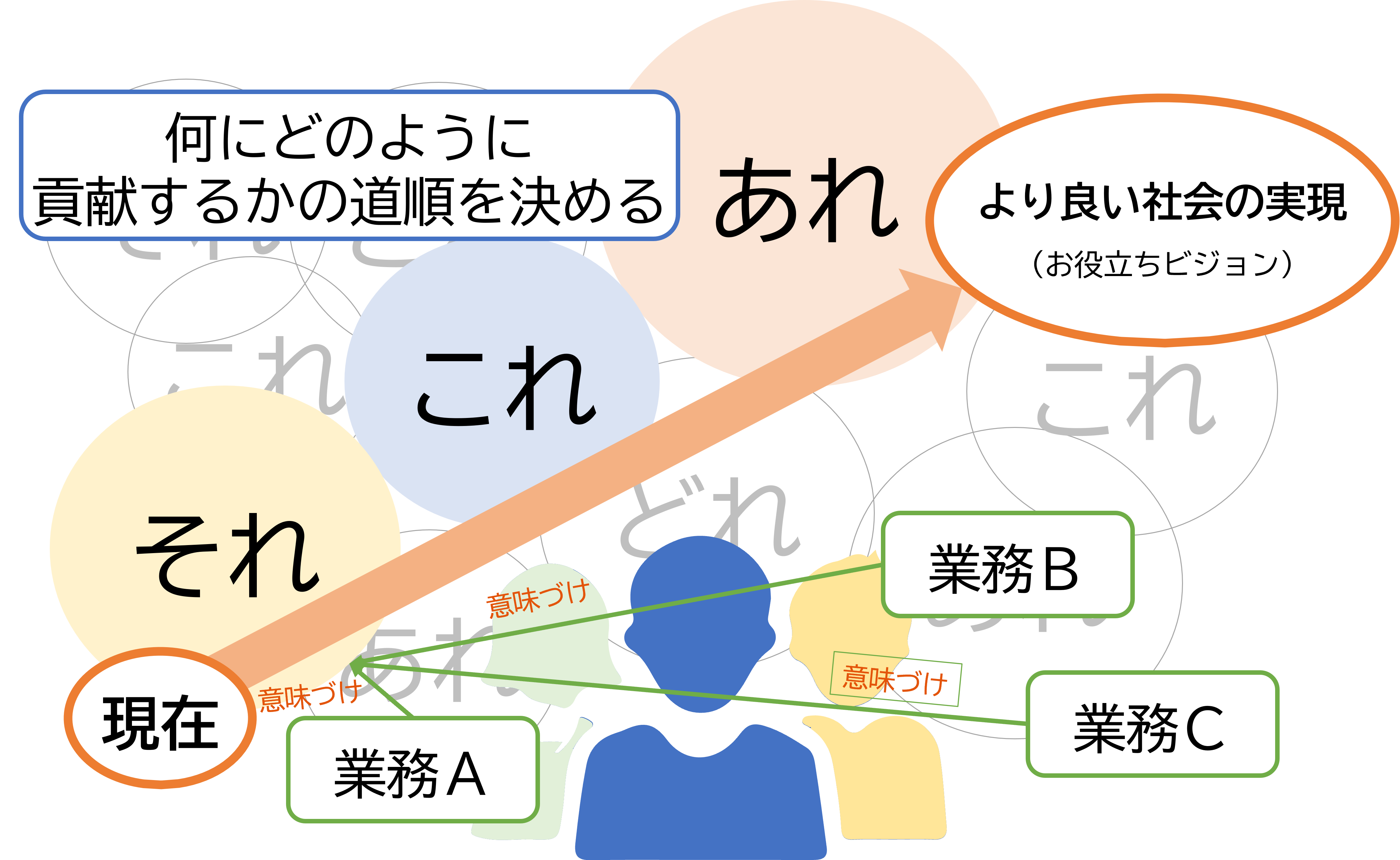

個人のお役立ちの想いを集めて、チームのお役立ちの想い、つまりチームのお役立ちイメージを共創し、使命とビジョンが決まったら、実現に向けて動き出しましょう。

その際に、お役立ちビジョンで描いた「より良い社会」をつくるには、今は何に貢献をするのかの意思決定をしながら進めていきます。ただ、「あれもこれもやりたい」「あそこにもここにも役立ちたい」では、知恵も力も分散してしまいます。そこで、現在とお役立ちビジョン実現の道筋を考え、何に集中して役に立つのかを決めていきましょう。つまり、残すものと捨てるものを明確にすることが必要です。

日々の業務の意味づけをする

同時に、日々の業務は、お役立ちビジョン実現に向けて、何に役立とうとしているのかという、意味づけをしながら行うと、メンバー一人ひとりの、お役立ちの想いや、より良い社会づくりに向かう意識が醸成されていくでしょう。

裏を返せば、この、「今は、ここに貢献しよう」という意思決定がなければ、お役立ちビジョン実現につながる動きとならず、非効率な想いの空回りにもなりかねません。

それは、個人も同じです。

この意思決定によって、チームと個人の力を行動に結び付け、成果に結実させる方向に動き出すことができます。

「貢献の意思決定」マネジメント実践チェック!

では、「貢献の意思決定」のマネジメントの実践チェックをしてみましょう。

- 残すものと捨てるものを明確にしているか(捨てる覚悟ができているか)?

- お役立ちビジョン実現に向けて、「今何をするか」を具体的な行動レベルで描いて(示して)いるか?

- その内容(チームや各自の意思決定)を組織で共有できているか?

理念の共有化機能

理念は「お役立ちイメージ」の上位概念

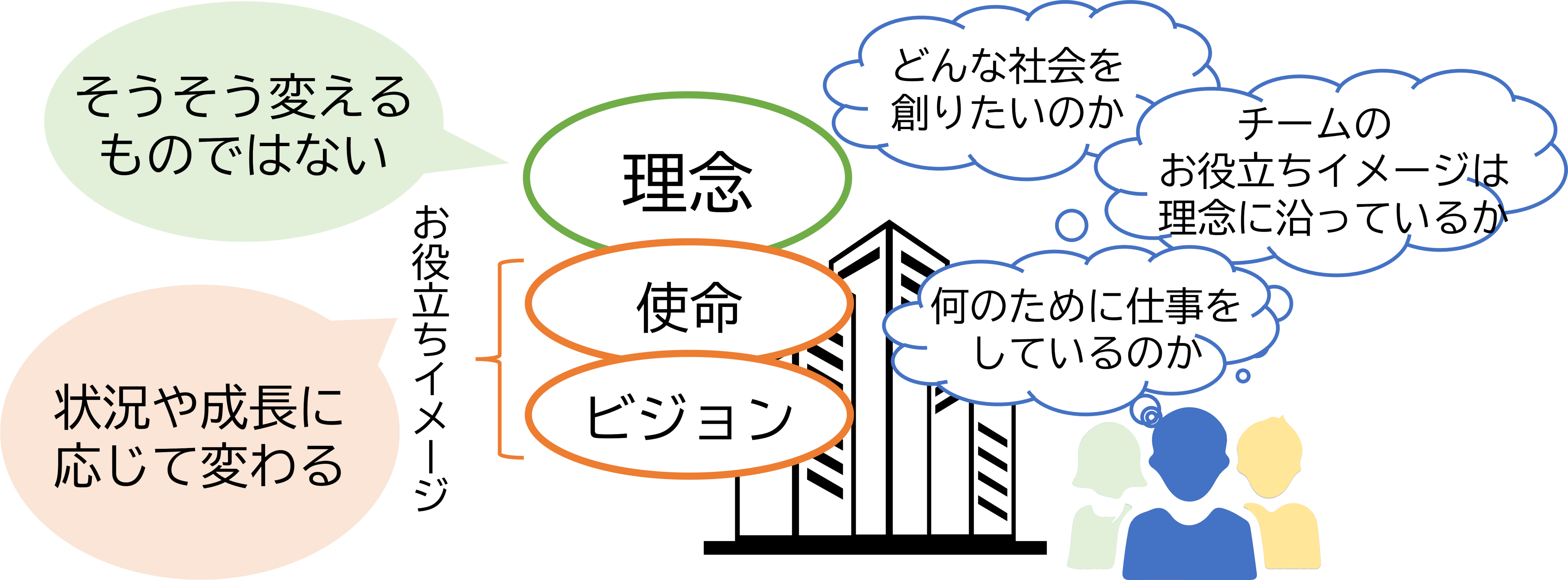

理念の共有化機能とは、「理念やビジョン」を実現することの社会的意義を統合することです。

理念とは、「ある物事についての、こうあるべきだという根本の考え(Goo辞書-デジタル大辞泉(小学館)https://dictionary.goo.ne.jp/jn/ 2024.2.27閲覧)」のことで、多くの組織では「理念」を掲げています。皆様が所属する組織にも、企業理念や経営理念があることと思います。社是という組織もあります。

そして、お役立ちイメージの上位概念と位置付けています。お役立ちイメージは、状況や成⾧に応じて変えることもありますが、一般的に理念はそうそう変えるものではありません。

「理念を共有化」するために、ことあるごとに「私たちは、何のために仕事をしているのか」、「どんな社会を創りたいのか」、「チームのお役立ちイメージがこの理念に沿っているか」などを、語り合うことをお勧めします。

理念の統合はシナジーを生む

組織全体だけではなく、チーにも理念がある場合もあります。

この組織やチームの理念が、チームメンバーの共通の価値観となれば、お役立ちイメージの醸成や貢献の意思決定をするときの判断基準となり、シナジーつまり相乗効果を生み出すことにつながります。

「理念の共有化」マネジメント実践チェック!

では、「理念の共有化」のマネジメントの実践チェックをしてみましょう。

- 自分自身が組織の理念の社会的意義を肚に落としているか?

- 組織の理念が、社会にとってどれだけの価値があるかを常にメンバーに意識させているか?

- 組織の理念と自分の中の貢献欲求の一致点を絶えずメンバーに意識させているか?

いかがでしたか?

今回の2つのマネジメント機能でもわかるように、この10の機能はそれぞれが絡み合って機能をしています。一つ一つを分けて考えて実践するのではなく、線や面でつながっていることを意識しながら実践してみましょう。