石田三成の役立ち方/歴史を動かすお役立ちイメージ02

自分らしく社会をより良くする役立ち方を表した「お役立ちイメージ」。歴史上の人物は、どんな「お役立ちイメージ」を持って、社会をより良くしようとしたのか?あれこれ推察してみました。

第二話は、石田三成。若い三成は、秀吉の「楽市楽座」による長浜の町の発展を目の当たりにしました。その体験が、三成に及ぼした影響とは何か?

三成が作りたかった「より良い社会」を探ります。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

- 1.石田三成はどんな人?

- 2.三成の大義

- 3.豊臣(羽柴)秀吉との出会い

- 4.三成のお役立ちイメージ

石田三成はどんな人?

あずき:こんにちは。シリーズ、「歴史を動かすお役立ちイメージ」。今回は石田三成さんです。今回もたろうさんと進めてまいります。よろしくお願いします。

たろう:よろしくお願いします。

当コンテンツの内容(結論)は私たちが想像力をはたらかせて推察したもので歴史的見解として誤りがある場合が大いにあります。ご理解のほどよろしくお願いします。 |

あずき:石田三成は、10代半ばから羽柴秀吉のちの豊臣秀吉に仕えていました。秀吉が三成を見出したエピソードは、「三献の茶」として有名です。

三献の茶

三成が秀吉の喉の渇きを癒すため、まずぬるめの湯でたっぷりと茶を点て、次にやや熱めの湯で量を減らし、最後は熱い湯で少量の茶を献じた逸話

滋賀県ウェブサイト「コース2 石田三成と京極家ゆかりの地を巡ろう」

2022年11月15日閲覧(注:2024年12月25日現在閲覧不可のため下部リンク設定外しました)

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kanko/1699

あずき: その後、秀吉の治世では、事務方の中心人物として国造りに貢献しました。また、滋賀県彦根の佐和山城主でもありました。秀吉が亡くなった後、「天下分け目の戦い」である関ヶ原の戦いで、西軍を率いて負け処刑されました。41才のことです。三成の人物像をお聞かせください。

たろう:「忠臣」だとか「知の参謀」と言われる一方で、「戦が下手」「人望が無い」など、評価が二分されていますね。

あずき:「日本一の嫌われ者」なんて言われることもありますね。泣けてきます。

三成の大義

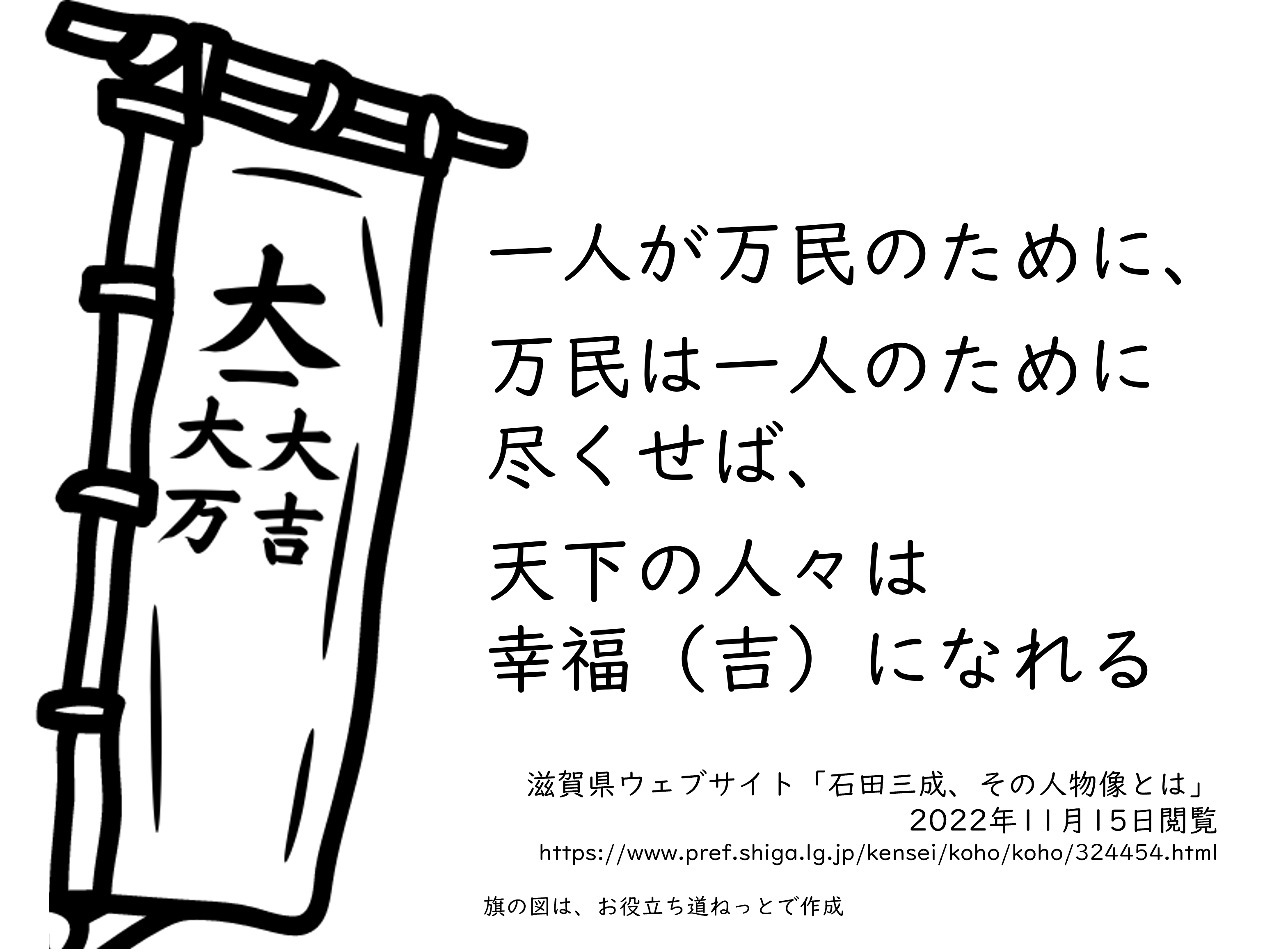

あずき:三成の旗印で有名な「大一大万大吉」。つまり、

「一人が万民のために、万民は一人のために尽くせば、天下の人々は幸福になれる」

滋賀県ウェブサイト「石田三成、その人物像とは」2022年11月15日閲覧

という思想にもあるように、主君と民に尽くそうとしたようですね。

たろう:そうですね。「主君からいただいたものは、事を成すために全てを使うものだ」と考えていました。私利私欲は一切無く、居城の佐和山城の内部も質素だったようですね。そこで推察した行動理論がこちらです。

自分は公器である(観)。 だから、社会への奉仕のみに全力を注ぐことで(因)、 己の使命を果たすことができる(果)。 だから、私心を捨て他へ尽くせ(心得モデル)。 |

あずき:やはりそのあたりに、三成の「お役立ちイメージ」があるようですね。前回の北条政子の「亡き頼朝の想いを実現する」というのと同じで、「秀吉の想いを実現したい」というのが、三成が成し遂げたかったことなのでしょうか。当時といえば、戦乱の世が続き天下統一を目指す武将には、「天下太平の世をつくる」という想いが少なからずあったと思うのですが。

豊臣(羽柴)秀吉との出会い

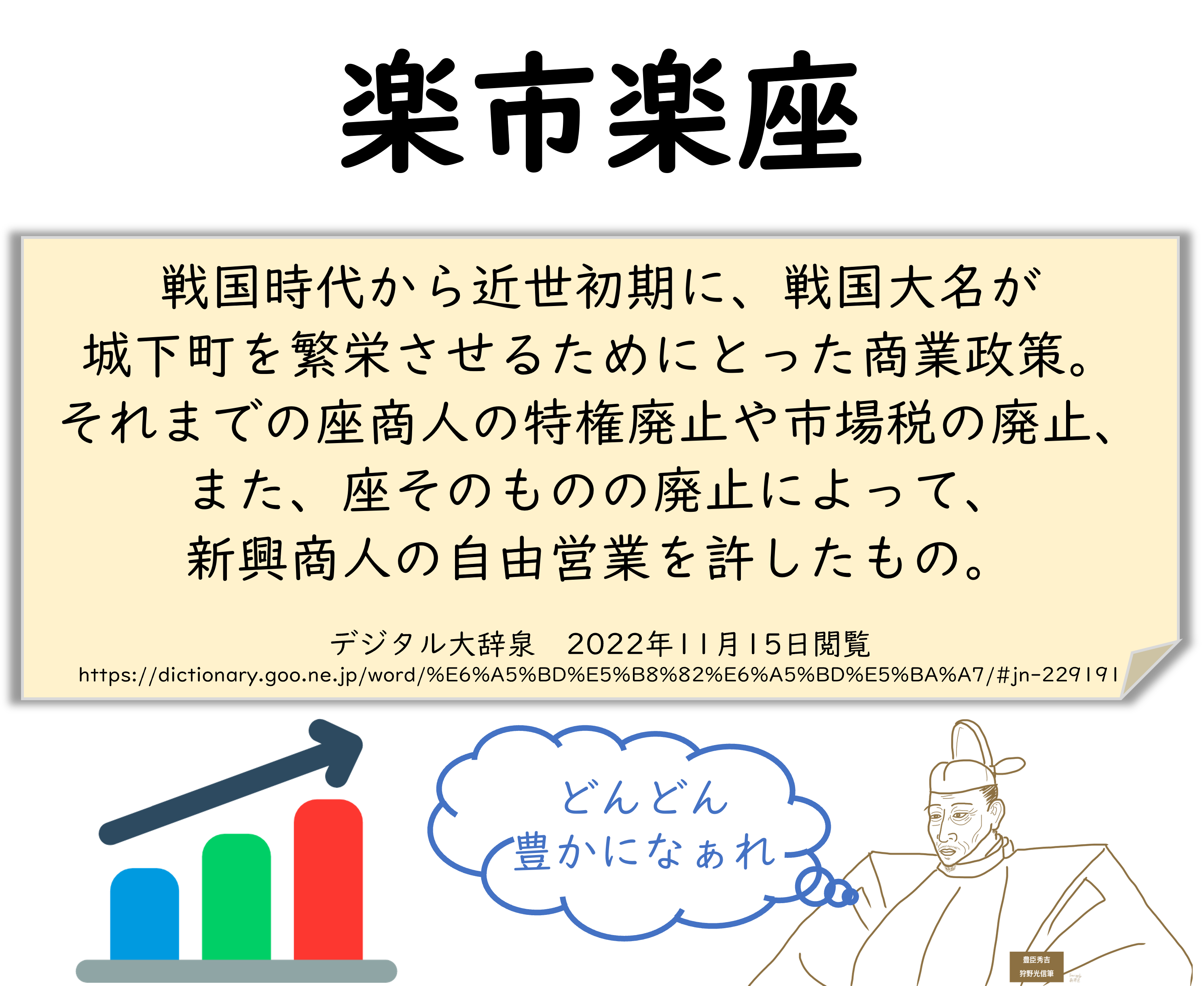

たろう:はい。「太平の世」を作りたいというのは、秀吉にも三成にもあったと思います。特に三成に関していえば、秀吉が「楽市楽座」で長浜の街を一気に活性化させたのを、目の当たりにしているんですね。

たろう:規制を緩和し誰もが自由に商いができる。若い三成にとっては相当刺激的なことだったと思います。これが強烈な原体験となって、その後の三成を作っていったのだと考えています。だから三成の描いていた「太平の世」というのは、「平和」というだけではなくて「経済的に豊かな国」だったのではないかなと思います。

あずき:それを実現できるのが秀吉だったということですね。

たろう:はい。こんなことをできるのは秀吉しかいない。他の誰でもなく自分は秀吉を支えるんだ、と思っていたでしょうね。

あずき:三成は、仕組みづくりが上手かったそうですが。

たろう:はい。太閤検地での測定単位の統一や、大阪中心の経済ネットワークの構築、戦の後方業務を担う「兵站」など、功績は数々あります。まさしく官僚としての本領発揮というところですよね。

あずき:自分の得意とするところをきちんと分かったうえで、貢献していこうとしていたのですね。

三成のお役立ちイメージ

たろう:「自由で闊達な、豊かな経済社会を創る。自分の得意な仕組みづくりで貢献する」。これが三成の「社会をより良くするお役立ちイメージ」でしょうね。

あずき:確かにそうですよね。この「お役立ちイメージ」は、自分の領地でも発揮したのでしょうか。

たろう:佐和山城下は東西の交通の要所でもあったため、人の往来や商いの奨励などを積極的に行っていました。また領民の権利をわかりやすく制度化するなどしました。ここでも得意な「仕組みづくり」のスキルが活かされていますね。領民からも慕われていたようです。

あずき:なるほど。日本全体では秀吉をサポートし、また佐和山城下ではリーダーシップを発揮しながら自分の「お役立ちイメージ」を実現していこうとしていたのですね。そう思うと、秀吉が亡くなった後この志を託す相手がいなくなってしまったというのは本当に残念なことですよね。

たろう:三成は豊臣家への恩義は揺るがず、秀吉の子である秀頼を担ぐこと以外に選択肢はなかったんだと思います。でも、他の武将にとっては、一族が生き残り、のし上がるためには、秀吉から家康に乗り換えることもやぶさかではないというのが、正義だったともいえます。こういった周りの空気を読み誤った結果の、関ヶ原の戦いだったのではないかと思います。

あずき:そうなんですね。「志」半ばで生涯を終えた三成の気持ちを想うと残念です。

たろう:そうですね。三成も「秀頼だとこの豊かな社会はすぐには実現できそうにないな、と。まあちょっと狸で食えないところもあるけど、しばらくの間は家康を担いでおいた方が自分の夢は実現できるだろう」というくらいしたたかだったら別の道を選べたのかもしれませんが。そこは忠儀の人だったということでしょうね。

あずき:三成が思い描いた世の中を見てみたかったですね。

たろう:はい。そこで生き生きと活躍している三成も見てみたかったです。

あずき:今日はありがとうございました。

たろう:ありがとうございました。

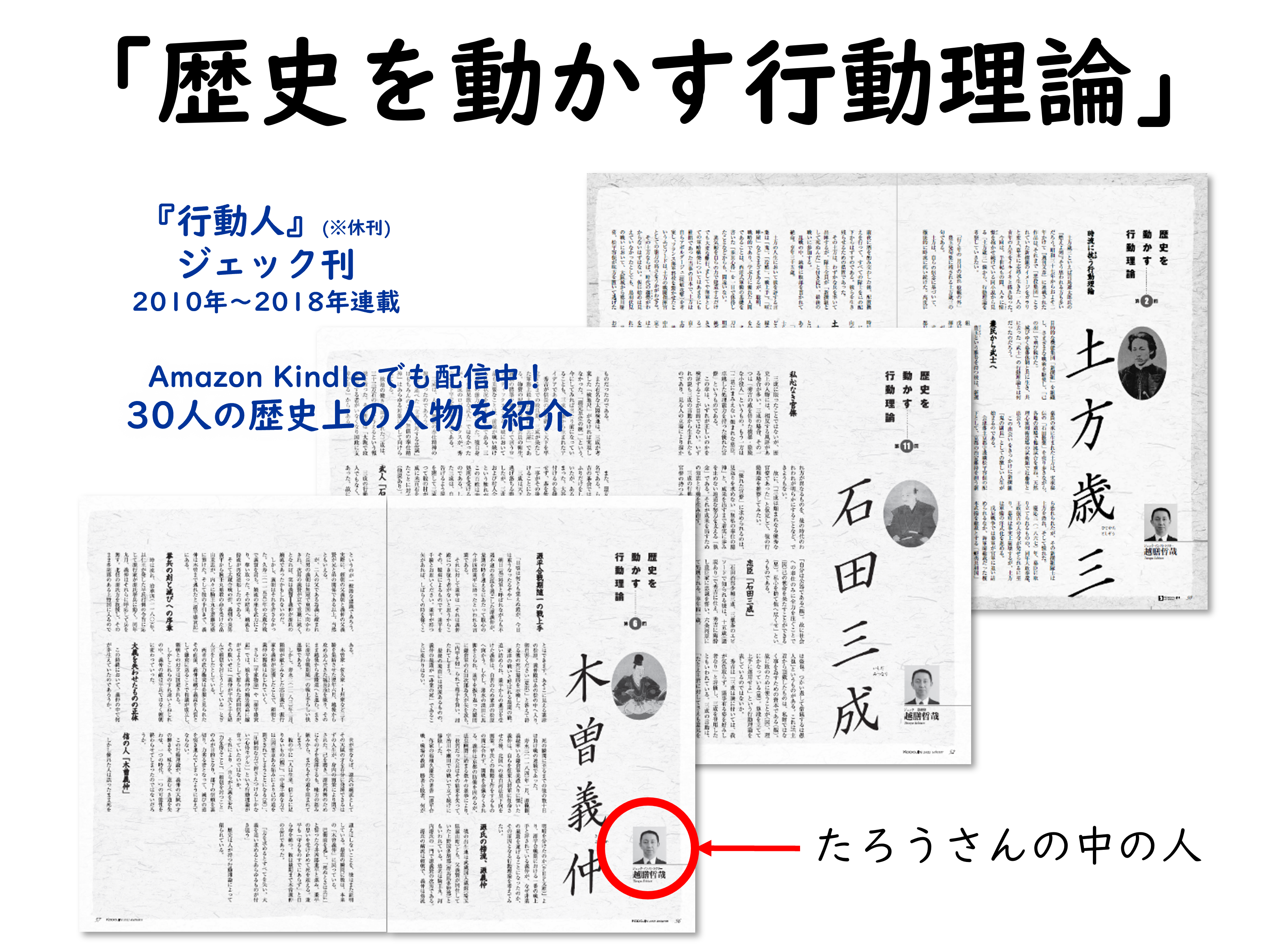

*このコンテンツの元になる書籍 全話 Amazon Kindle で購読できます。

『歴史を動かす行動理論』上巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)

『歴史を動かす行動理論』下巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)