武田勝頼の役立ち方/歴史を動かすお役立ちイメージ05

自分らしい役立ち方を表した「お役立ちイメージ」。歴史上の人物は、どんな「お役立ちイメージ」を持って、社会をより良くしようとしたのか?

第五話は、武田勝頼。

「強すぎたる大将」といわれた武田勝頼。勝頼のやりたいことは何だったのか?家臣との想いのずれを埋められなかった当主としての苦悩とは?

あれこれ、推察してみました。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

- 1.四男なのに家督を継ぐはめに

- 2.強すぎたる大将

- 3.勝頼のやりたかったこと

四男なのに家督を継ぐはめに

あずき:こんにちは。シリーズ、「歴史を動かすお役立ちイメージ」。今回は武田勝頼さんです。たろうさん、よろしくお願いします。

たろう:よろしくお願いします。

当コンテンツの内容(結論)は私たちが想像力をはたらかせて推察したもので歴史的見解として誤りがある場合が大いにあります。ご理解のほどよろしくお願いします。 |

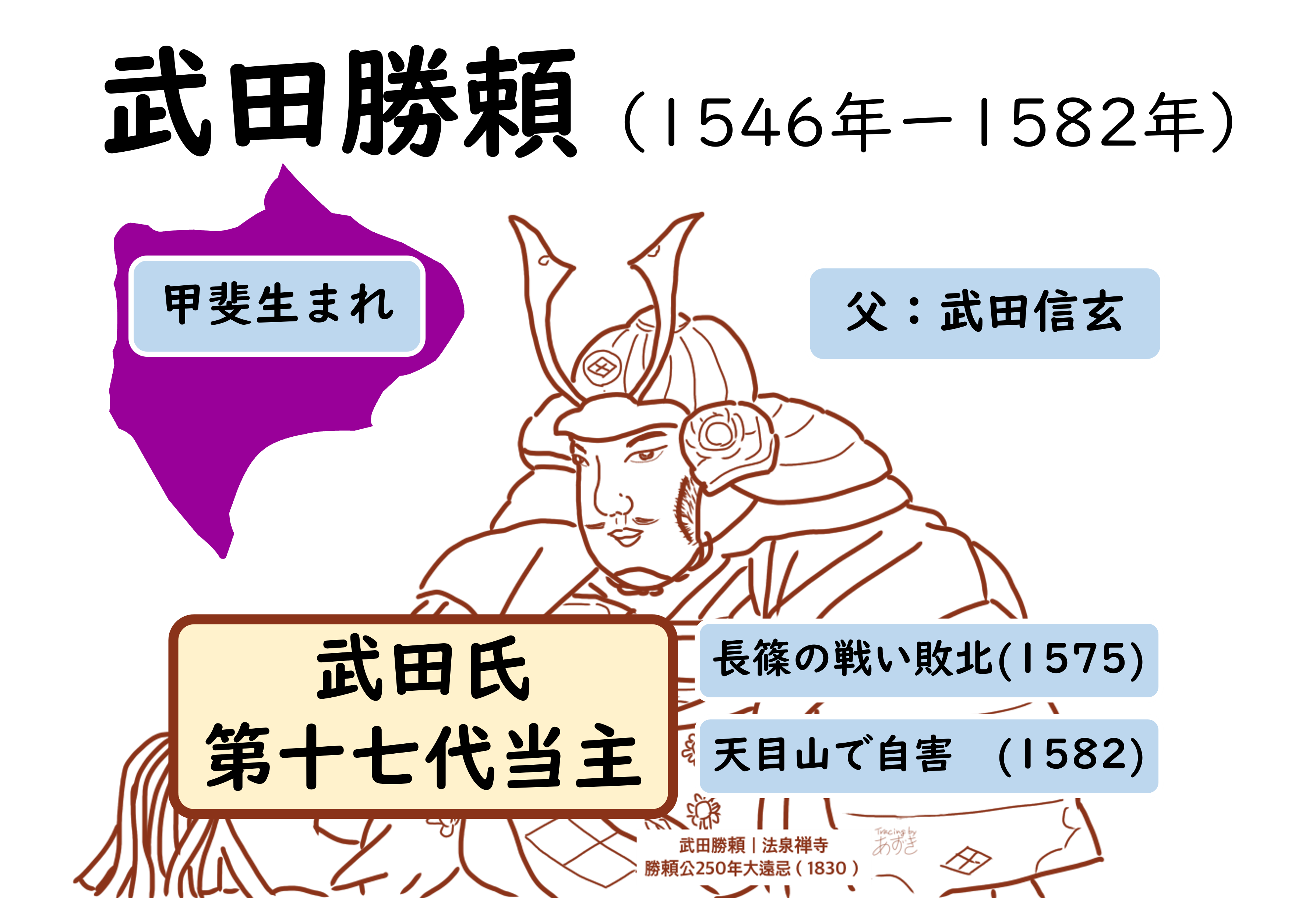

あずき:武田勝頼さん。天文15年、1546年、甲斐の国で生まれました。父親は武田信玄です。

たろう:当初は母方の諏訪家を継いだため、諏訪勝頼と名乗っていました。この諏訪家は、もともと武田家と同盟関係にありましたが、信玄の代になり諏訪家を滅ぼした後、その娘を迎え勝頼が生まれました。

あずき:武田家は、跡継ぎである⾧男の義信が謀反により幽閉後亡くなり、次男は出家しており、三男は幼いころに亡くなっていたため、四男の勝頼が武田家の跡継ぎとなります。これはちょっとざわつく案件ですね。

たろう:そうですね。古くから仕える武田家の家臣たちは納得できない人も多かったようです。

あずき:信玄亡き後、武田氏第17代当主となりました。父信玄の志を継ぎ戦を繰り返しますが、⾧篠の戦いでの織田軍と徳川軍からの敗北をきっかけに次第に力を失います。その後、織田氏と対抗するために上杉氏や北条氏などとの同盟を画策するも失敗し、最後は多くの家臣の離反や裏切りに合い追い詰められる形で亡くなります。享年37歳と言われています。

強すぎたる大将

あずき:武田勝頼と言えば、「ダメな二代目の代表」みたいに言われていますよね?

たろう:そうですね。

あずき:あとは、「めちゃくちゃ強い」というイメージもあります。

たろう:確かに、江戸時代に出された『甲陽軍鑑』でも、「強すぎたる大将」と評されています。お父さんの信玄公が落とせなかった城も落としていたりしますからね。ただ「強すぎたる」というのが、ほめ言葉ではなく、国を亡ぼす大将のタイプが四つあって、その中の一つという伝え方だったようです[参考:岡田大助, 「『甲陽軍鑑』の大将論に見る武士の主従関係」『江戸川大学紀要』第三一号(2021年3月)]。

あずき:これが「ダメな二代目の代表」というイメージとリンクしているんですね。ただそれ以上は、人となりが伝わっていないというか、やさしいとかやんちゃだったとかのエピソードが無いですよね。どうしてもお父さんの陰に隠れているように思います。

たろう:そうですね。武田家ではなく諏訪家の跡継ぎとして育ったため、若いころまでの勝頼の記録がほとんどないからだとも言われています。最近では、勝頼は決して強いだけのダメな二代目ではなく、知勇共に優れた武将だったのではないかという研究も進んでいます。

あずき:新たな勝頼像があぶりだされるのも楽しみですね。

たろう:こんな風に、本来なら武田家を継ぐ立場になかったのに幸か不幸か当主となりました。

あずき:先ほど、納得できない家臣も多かったと言っていましたが、本人もとまどったでしょうね。

たろう:恐らく相当悩んだんじゃないでしょうか。父の意思を継ぎたい、自分にしかできないことをやりたいとか。

あずき:ただ残念ながら、家臣たちの信頼を得ることは、最後までできなかった。

たろう:はい。家臣たちに対しても、信頼関係を築くためにいろいろ試行錯誤をしたようですが、うまくいかず、彼らは父の家臣であり自分の家臣ではないから期待するだけ無駄である。という行動理論が形成されたのではないかと思います。そうなると、ますますうまくいかなくなります。

武田勝頼の行動理論(行動を選択する際のその人なりの判断基準)

彼らは父の家臣であり自分の家臣ではない [観]

↓だから↓

自分が何を言ったところで [因]、耳を傾けることはないのであろう [果]

↓だから↓

しょせん期待するだけ無駄である [心得モデル]

『歴史を動かす行動理論 下巻』「武田勝頼」(Amazon Kindle)

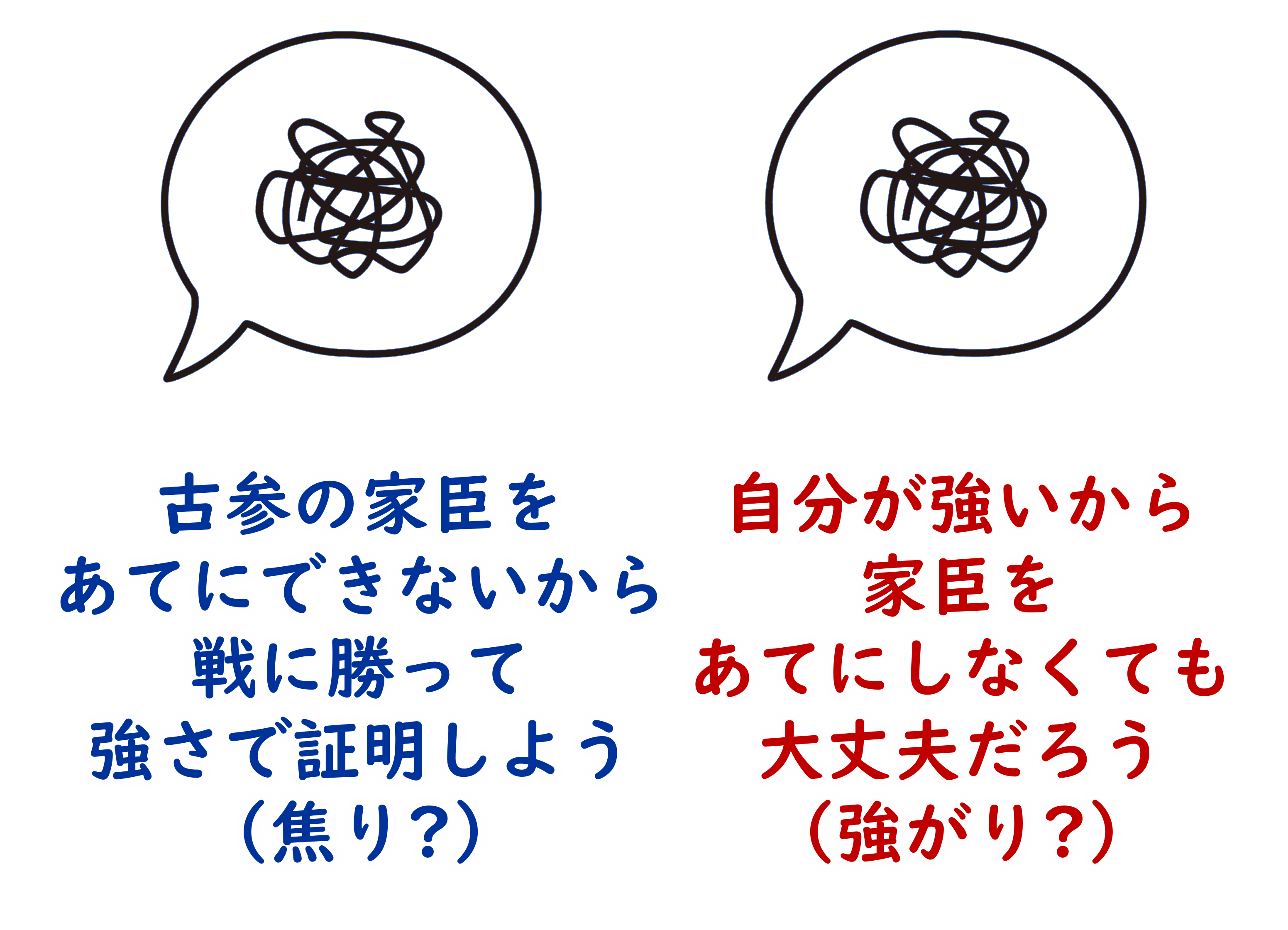

あずき:古参の家臣をあてにできないから、戦に勝って強さで証明しようとするしか無かったというのと、自分が強いから家臣をあてにしなくても大丈夫と思ってしまったとも考えられますね。いずれにしても不幸を生んでしまった行動理論ですね。

たろう:はい。どうしても父親の信玄公と比べられてしまいますからね。

あずき:偉大なる父を持った二代目にありがちな苦悩ですよね。

たろう:偉大なる父を超えられる二代目ってなかなかいないですよね。ただし同じ道ではないですが、別の道・別の分野で名を挙げる二代目は沢山います。ただ時代的に、同じ道を行かざるを得なかったというのも勝頼にとって不幸だったとも言えます。

あずき:そうですね。別の道は選べなかったでしょうからね。

たろう:信玄公が亡くなるタイミングもよくなかったですよね。もっと幼くして亡くなっていたら武力もついておらず、家臣たちに頼ることで徐々に関係性が作れていたかもしれないですし、家臣も勝頼を盛り立てようと思ったでしょうね。

あずき:逆に、もっと信玄公が⾧生きをしてよぼよぼになってからだと「そろそろ勝頼公にお譲りになられては?」と家臣たちも思ったでしょうし、勝頼も人間的にもう少し丸くなっていてうまくいったのかもしれません。

たろう:とはいっても、結局は同じ結末を迎えるようにも思います。

あずき:そうですね。時代の波と行動理論はなかなか変えられませんよね。

勝頼のやりたかったこと

あずき:ところで、この勝頼のやりたかったことって何だったんでしょうか?お父さんを超えたい?甲斐を織田から守ってもっと大きくしたい?戦の無い世をつくりたい…?一体、何だったのかなと。

たろう:そこなんですよね。諏訪氏復興だった可能性も捨てきれませんしね。そのあたりの文献を調べ切れていないんです。

あずき:では「社会をより良くするお役立ちイメージ」でいうと?

たろう:まあ、記録が少ないというのもあって推測できないとしか言えないですね。先ほどやりたいことを考えたように、もし「こんな世の中をつくりたい」というお役立ちビジョンを示すことができていたとしたら、家臣団もまとまって武田家の行く末も変わったのかもしれません。勝頼へのアドバイスみたいになってますが…。

あずき:では、今回は勝頼のお役立ちイメージをあぶりだすというより、「お役立ちビジョンを家臣たちと共有しよう」という、お役立ち道の観点でのメッセージを送るということで締めくくりたいと思います。

たろう:今の事業を引き継ぐ二代目にも通じるメッセージですね。

あずき:ありがとうございました。

たろう:ありがとうございました。

*このコンテンツの元になる書籍 全話、Amazon Kindle で購読できます

『歴史を動かす行動理論』上巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)

『歴史を動かす行動理論』下巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)