上杉鷹山の役立ち方/歴史を動かすお役立ちイメージ06

自分らしい役立ち方を表した「お役立ちイメージ」。歴史上の人物は、どんな「お役立ちイメージ」を持って、社会をより良くしようとしたのか?

第六話は、上杉鷹山。

日本は田沼意次の時代。出羽の国、米沢藩藩主、上杉鷹山が、藩の立て直しに奔走した。何をモットーとし、どんな未来を目指したのか。 あれこれ、推察してみました。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

- 1.誰もが知っている「為せば成る」

- 2.改革を迫られる

- 3.良質な社会づくり

誰もが知っている「為せば成る」

あずき:こんにちは。シリーズ、「歴史を動かすお役立ちイメージ」。今回は上杉鷹山さんです。今回もたろうさんと進めてまいります。よろしくお願いします。

たろう:よろしくお願いします。

当コンテンツの内容(結論)は私たちが想像力をはたらかせて推察したもので歴史的見解として誤りがある場合が大いにあります。ご理解のほどよろしくお願いします。 |

あずき:みなさん。この言葉を知っていますか?

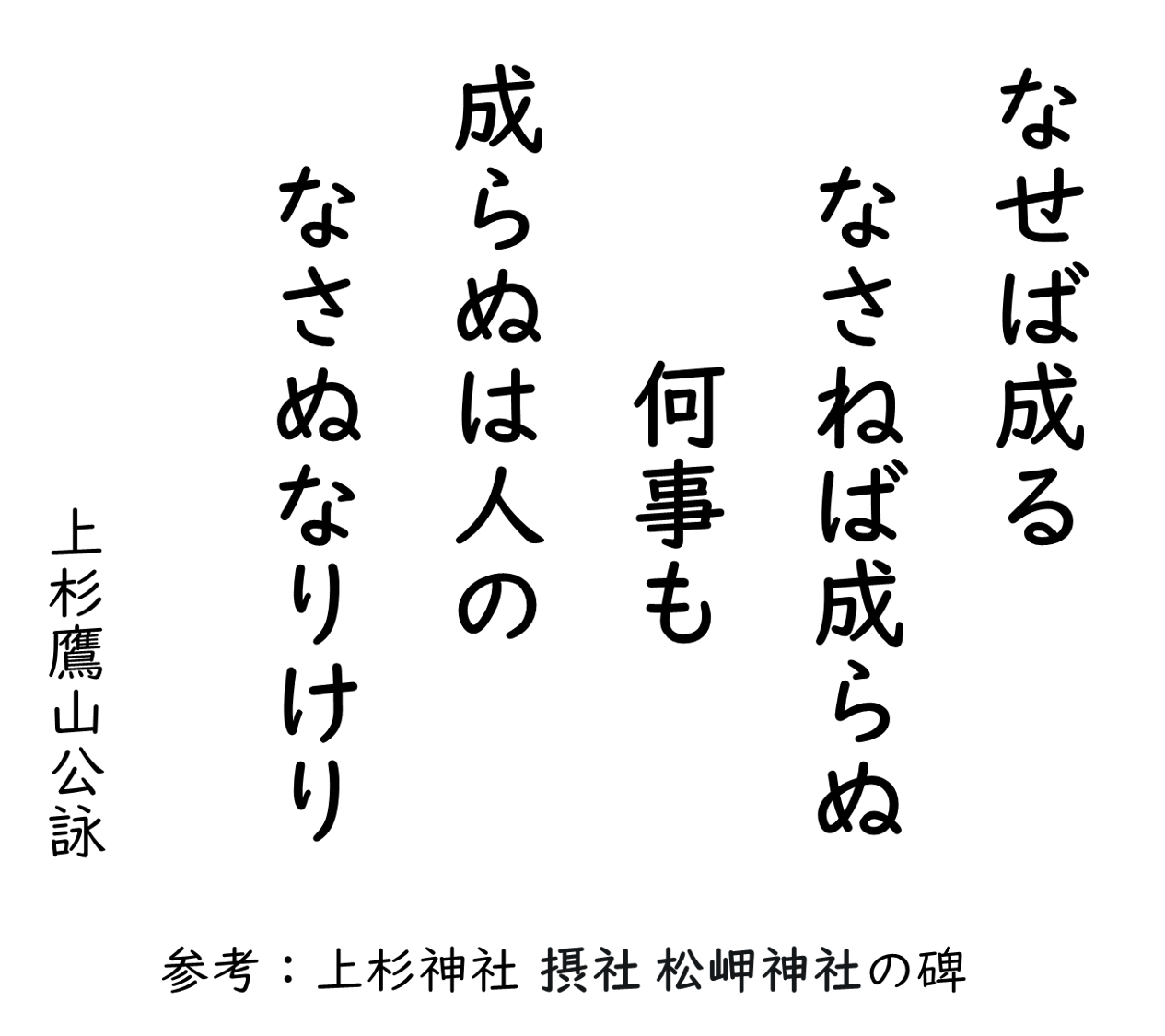

たろう:為せば成る。為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり。

あずき:上杉鷹山という名前を知らなくてもこの言葉なら知っているという人も多いのではないでしょうか?私もその一人でした。

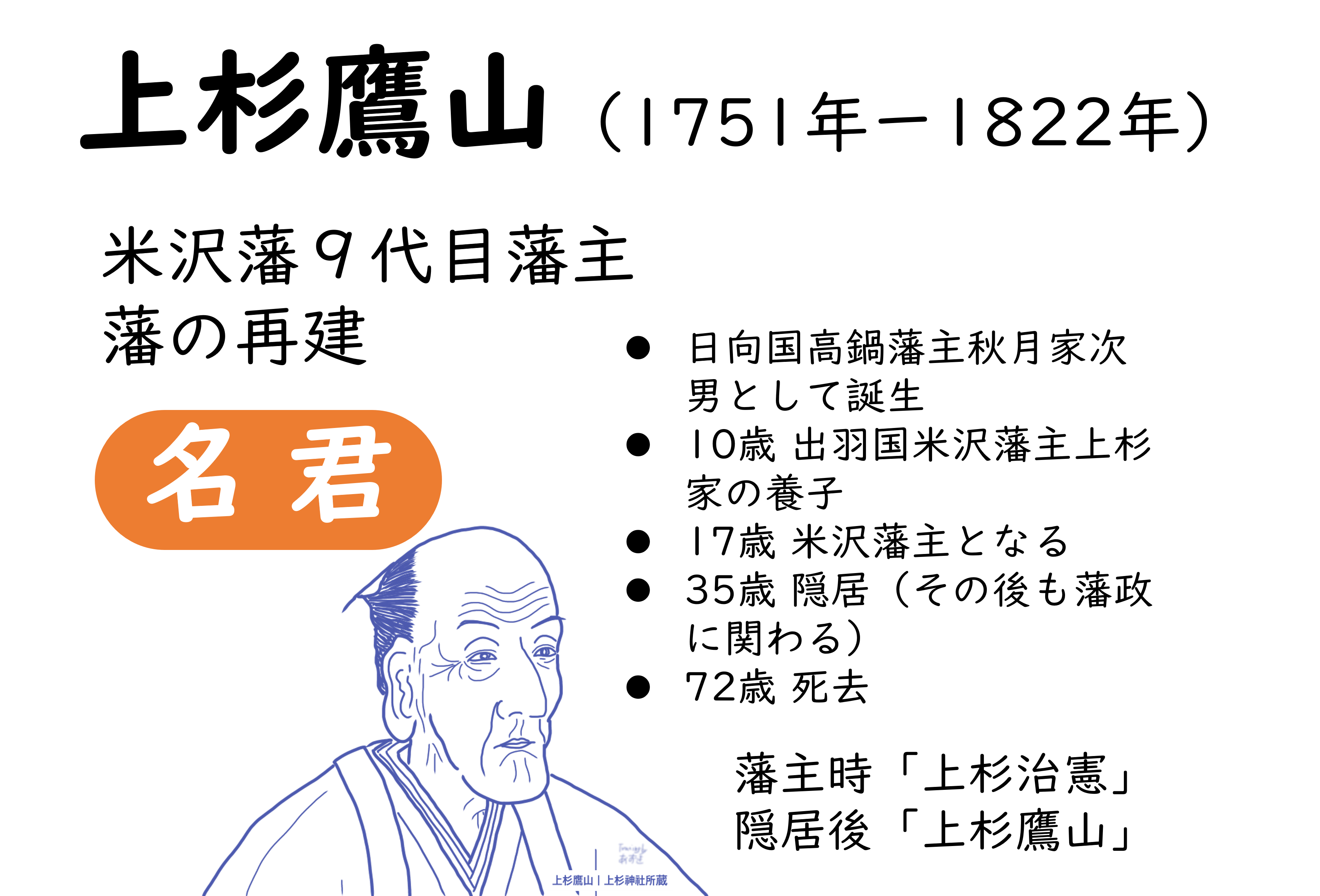

たろう:上杉鷹山は、江戸時代中期、出羽の国、米沢藩の9代目藩主です。改革によって藩の再建をした名君です。しかし、近年までは実はあまり知られておらず、ケネディ大統領が、日本で最も尊敬する政治家として上杉鷹山の名前をあげたことで、日本にも広くその名が知られるようになったとも言われています。

あずき:鷹山は、日向の国、高鍋藩主、秋月家の次男として生まれました。10歳で跡継ぎがいない米沢藩主の上杉家の養子となり、その後、17歳の時に米沢藩主となります。

たろう:藩主時代は「治憲」という名前で、隠居後「鷹山」と改めました。今回は名が通っている「鷹山」で進めます。

改革を迫られる

あずき:藩主だったのは1767年から1785年。徳川第10代将軍、家治の時代(在任:1760年-1786年)です。第8代将軍、吉宗のお孫さんです。家治自身の知名度は低いですが、田沼意次が老中として実権を握っていた時代と聞けば、どんな時代なのかわかる人も多いと思います。(2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」の時代ですね。田沼意次を渡辺謙さんが演じていらっしゃいます。2025.1.10追記)

たろう:田沼意次は商業を奨励する改革を行いました。しかし、次の時代では田沼時代の反動からか、寛政の改革という緊縮改革が行われました。

あずき:米沢藩だけでなく、江戸幕府をはじめ、日本全体が改革を迫られていた時代だったんですね。

たろう:とりわけ米沢藩は、石高に対して家臣の数が多く財政を圧迫していました。そのうえ、洪水に見舞われたり、将軍家の要請で江戸の寛永寺の普請にお金を出したりなど、莫大な借金を抱えていました。養父である8代目藩主の重定は藩領の返上まで考えていたそうです。

あずき:そんな中で家督を継いだのですね。大変です。鷹山はどんな改革を行ったのでしょうか?

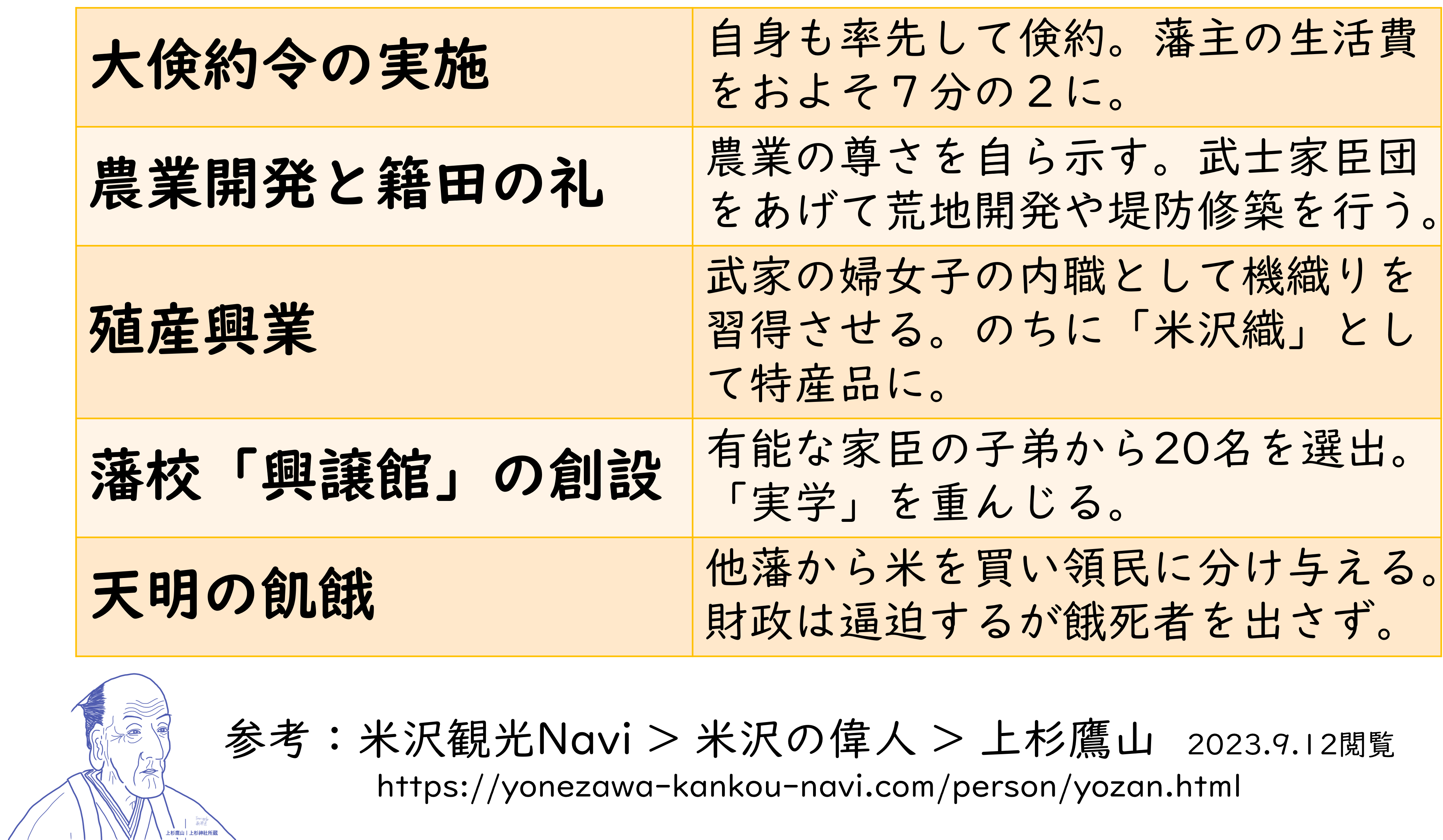

たろう:代表的なものをご紹介します。こちらをご覧ください。

参考:米沢観光Navi > 米沢の偉人 > 上杉鷹山 2025.1.10閲覧

あずき:倹約はもちろんですが、農業や産業の奨励、人の育成まで、幅広い取り組みを行っています。特に、これまでその地位にあぐらをかいていた武家に対して、自ら汗をかいて稼いでくださいというメッセージが伝わりますね。

たろう:また、天明の飢饉など財政がひっ迫する事態も発生していますが、人を大切にするという鷹山の姿勢が伝わったのは大きかったですね。この飢饉をきっかけに非常食を準備するなどの取り組みも始まりました。

あずき:「興譲館」のモットーである「実学」も特徴的ですね。

たろう:上杉家に養子にきてから師事し、興譲館の立ち上げや運営にも関わっていた儒学者の細井平洲の影響が強いですね。知識や思想よりも政治や経済に役立つ学問をというのが活かされていますね。

あずき:その「実学」が、冒頭の「為せば成る」、という言葉につながるのですね。行動しなければ何も始まらないという。

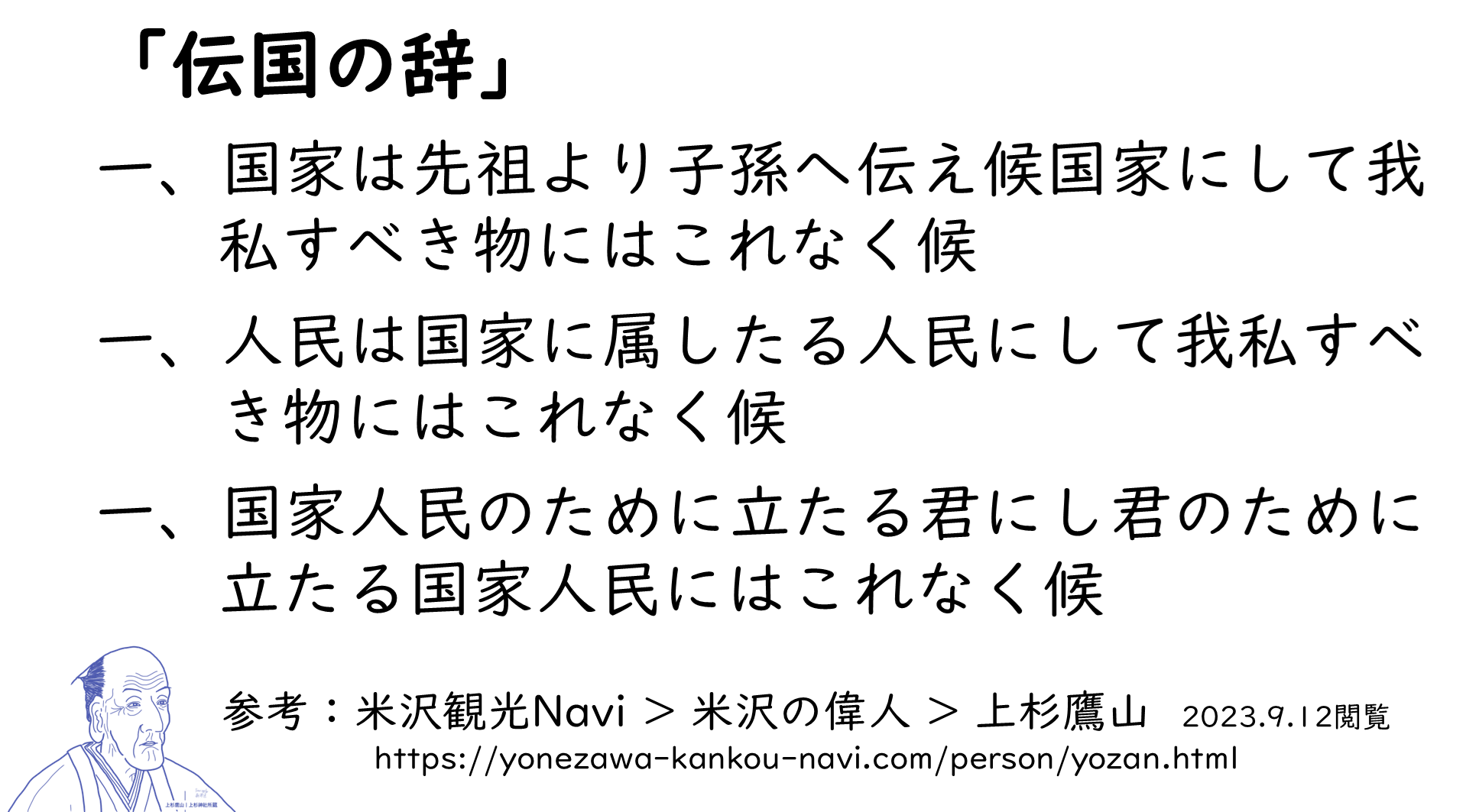

たろう:はい。鷹山は35歳で隠居したあとも藩政に協力し生涯を終えています。鷹山の君主としての心得は、「伝国の辞」として、後世に引き継がれていきました。

参考:米沢観光Navi > 米沢の偉人 > 上杉鷹山 2025.1.10閲覧

あずき:滅私的な心得ですね。素晴らしすぎてちょっとくらくらとします。ところで改革は成功したのでしょうか?

たろう:借金返済は道半ばだったようですが、人材の育成や特産品を生み出すなど後々につながる財産を生み出しました。「良質な社会」づくりを目指して取り組んだ結果だと言えます。

良質な社会づくり

あずき:良質な社会というと?

たろう:経済と倫理が両立された社会のことです。鷹山の打った様々な手は、単なる経済的な効果を狙うものではありませんでした。欲に流されず、物を大切にし、感謝の念を醸成し、人を育てるという、倫理の革新を狙うものでした。士農工商などのヒエラルキーに囚われることなく、自分の活躍できるところで活躍しようよという姿勢は、財政の立て直しに加え良質な社会づくりを見据えたものでした。

あずき:悪いように考えると、「うちは借金だらけだからお前らリストラするぞ。リストラされたくなければ、農業やれ、機織りしろ」とか、そういう働きかけになりますよね。でもそうはならなかった。ということは、鷹山がやろうとしていることは、おおかた納得がいって明るい未来も見えていたということですよね。

たろう:「良質な社会」という言葉を直接領民たちに伝えたのかどうかは別として、自分はさて置いて、藩のため、民のため、というのがきちんと伝わっていたんでしょうね。領民一丸となって取り組んだそうですよ。

あずき:何がきっかけで、「良質な社会」を目指すようになったのでしょうか?

たろう:大きく影響を受けたのは、細井平洲でしょう。

あずき:儒教の思想ですね。

たろう:あとは上杉家の養子になると決まった時に、高鍋藩の家老だった三好善太夫からもらった手紙ですね。ここには人として藩主としての心得が書かれており、鷹山は生涯そばに置いていたそうです。

あずき:養子ということで、人様の藩を預かる以上は立派な藩主にならなければという緊張感があったのかもしれませんね。

たろう:そうかもしれません。

あずき:では、鷹山の「社会をより良くするお役立ちイメージ」ですが。

たろう:「良質な社会を創る」。それは、経済と倫理が両立している社会のこと。身分を超えて、それぞれが活躍できる場がある。

あずき:まさにお役立ち道の経営ですよね。このシリーズで、ようやく明確な「社会をより良くするお役立ちイメージ」を持った人に出会えたように思います。たろうさん、今日はありがとうございました。

たろう:ありがとうございました。

*このコンテンツの元になる書籍 全話、Amazon Kindle で購読できます

『歴史を動かす行動理論』上巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)

『歴史を動かす行動理論』下巻 Kindle版(Amazon Kindle に遷移します)