「やらされ感」を抜ける鍵はどこ? ―お役立ち道×自己決定理論で「自分ごと化」する職場へ

制度やスローガンだけでは「やる気」は続きません。

自己決定理論の3つの欲求「自律性・有能感・関係性」を満たすことが、メンバーが仕事を自分ごと化し、組織を活性化させる鍵です。お役立ち道の文化がその土台になります。

はじめに:なぜ同じ仕事でも「やる気」に差が生まれるのか?

同じ職場、同じ業務内容でも、生き生きと働く人もいれば、「やらされ感」を抱えて働く人もいます。この違いは一体どこから生まれるのでしょうか。

「自分で選べている」「できる・成長していると感じられる」「人とのつながりがある」

──この3つが満たされると、私たちは仕事を「自分ごと」として取り組む力が格段に強くなります。これを心理学的に解き明かしているのが、エドワード・デシ&リチャード・ライアンによる自己決定理論(Self-Determination Theory: SDT)です(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000)。

自己決定理論が教える「本当のやる気」の正体

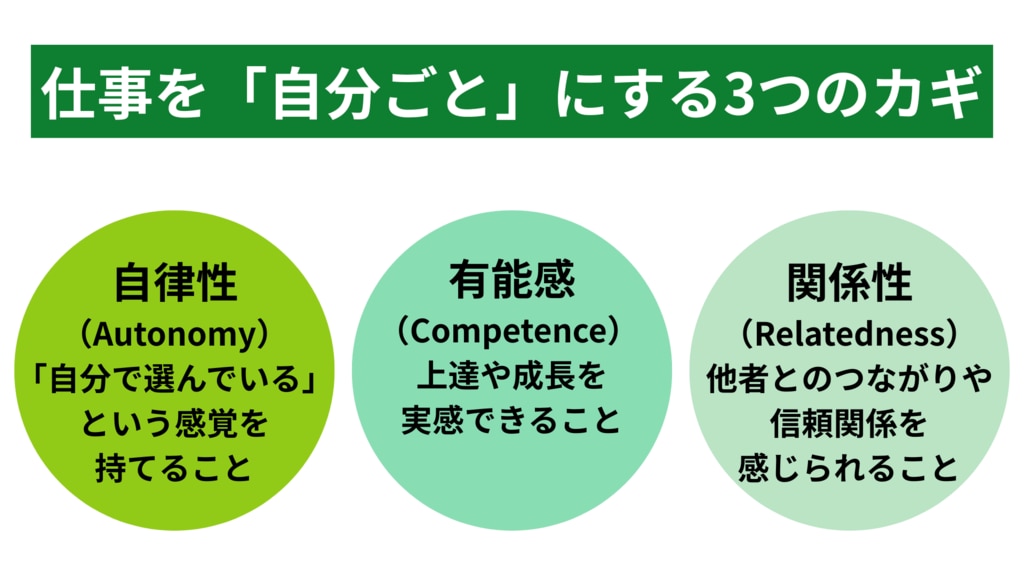

自己決定理論によると、人がより自律的に動機づけられるためのカギは、次の3つの基本的心理欲求が満たされることです。

- 自律性(Autonomy):「自分で選んでいる」という感覚を持てること

- 有能感(Competence):上達や成長を実感できること

- 関係性(Relatedness):他者とのつながりや信頼関係を感じられること

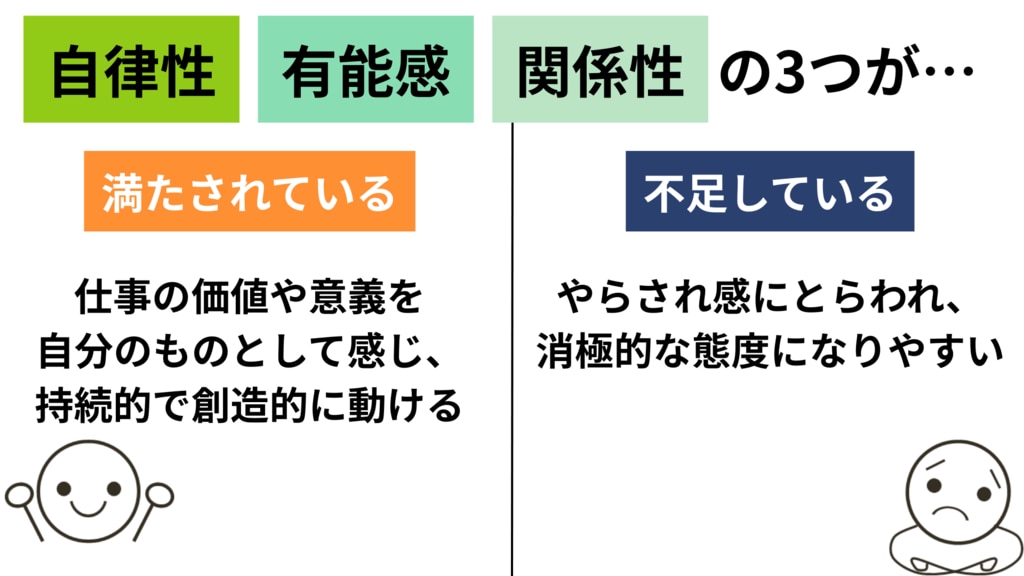

これらの3つが充足されると、「行動の価値や意義」が自分のものとして内在化され、外からの指示や報酬に頼らない、より持続的で創造的な動機が生まれます。

逆に、これらが奪われたり不足したりしてしまうと、どれほど立派な制度や報酬制度があっても「やらされ感」や消極的な態度が前面に出てしまうのです。

お役立ち道の文化が育む「自分ごと」の働き方

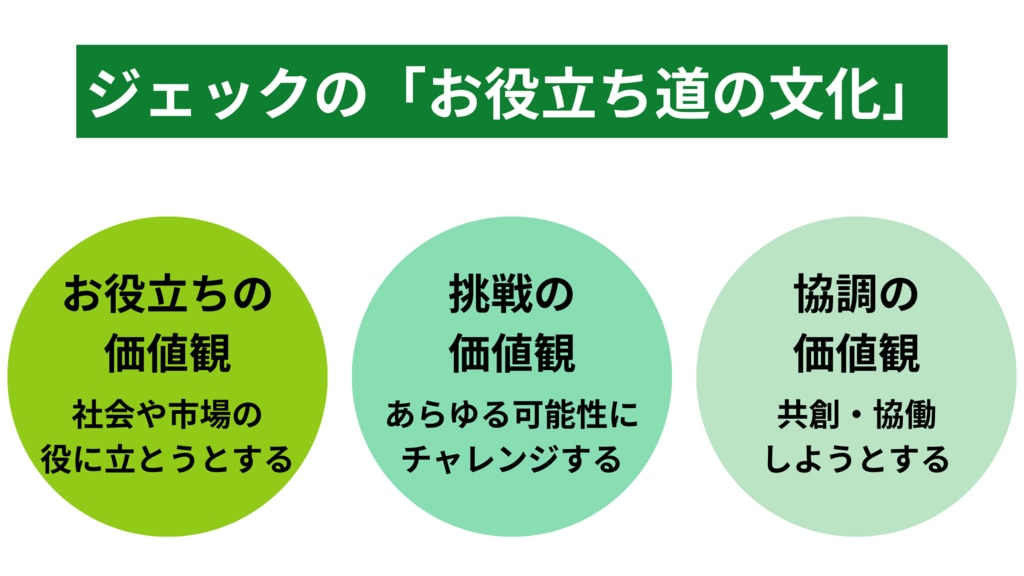

ここで注目したいのが、ジェックが大切にしている「お役立ち道の文化」です。

お役立ち道の文化とは、全社が一丸となって、お客様、その先のお客様、そしてより良い社会に向けて役に立つことを追求し、極め続ける文化。その根幹には3つの価値観があります。

- お役立ちの価値観(社会や市場の役に立とうとする)

- 挑戦の価値観(あらゆる可能性にチャレンジする)

- 協調の価値観(共創・協働しようとする)

この文化のもとでは、自己決定理論の3つの心理的欲求が自然と満たされやすい環境が生まれると考えられます。

なぜお役立ち道の文化は「自分ごと」の働き方を育むのか?

なぜ、お役立ち道の文化が自己決定理論の3つの心理的欲求を満たしやすくなるのかというと、以下の理由が挙げられます。

自律性が育まれる理由

「自分の仕事が誰のためにどう役立つか」を軸に考えることで、やり方や優先順位を自分で判断する機会が増えます。指示されたことをこなすだけでなく、「より役立つためには何ができるか」を自ら考え、選択する感覚が生まれるのです。

有能感が高まる理由

「挑戦の価値観」が醸成されていれば、適度な挑戦機会と、「誰にどう役立ったか」という具体的なフィードバックを通じて、自分の成長と貢献を実感しやすくなります。

関係性が深まる理由

「協調の価値観」が醸成されていれば、チームワークを大切にし、メンバー同士が支え合う関係性が築かれます。お互いの話に耳を傾け、一人ひとりの頑張りや成果を認め合うことで、「自分は職場や社会とつながっている」という安心感と所属感が育まれます。

実践のヒント:3つの欲求を満たす日々の工夫

理論を日常の実践に落とし込むために、マネジャーや組織リーダーができる具体的な工夫をご紹介します。

自律性を支える工夫

裁量の範囲を明確に:やり方や順番、方法を一定任せる

理由をしっかり伝える:特に裁量が限られる場合こそ「なぜ必要か」の背景や意味を丁寧に説明する

選択肢を用意する:完全に自由にできなくても、A案・B案から選べるような工夫をする

有能感を育む工夫

最適な難易度設定:簡単すぎず、難しすぎない「ちょうど良い挑戦」を提供する

具体的なフィードバック:「良かった点+次にチャレンジしてほしい点」を具体的に伝える

成長の見える化:過去の自分と比べた変化や進歩を一緒に振り返る

関係性を深める工夫

- 日々の対話:業務報告だけでなく、興味・関心や想いについても話し合う

- 貢献の共有:「あなたの仕事が誰に、どのように役立ったのか」を具体的に伝え合う

- つながりの見える化:チーム内外での協力関係や支え合いを意識的に言語化する

小さな声掛けや日々のふるまいが、組織全体に「自律的な動機付け」と「自分ごと感覚」を育てていきます。

まとめ:持続可能な「やる気」を組織に根付かせる

制度やスローガンだけでは生まれない「本当のやる気」や「持続的なエンゲージメント」。それは「お役立ち道の実践」と「自己決定理論のエッセンス」が出会うところから育まれます。

一人ひとりが「自分で選び」「成長を実感し」「つながりを感じられる」職場環境。それは決して理想論ではなく、日々の小さな実践の積み重ねから実現できるものです。

違いを認め合い、互いの成長やつながりを大切にする文化が、社員一人ひとりの自律性・有能感・関係性を支え、しなやかで活き活きとした組織を創り出していく。

これこそが、お役立ち道×自己決定理論が目指す「自分ごとな組織づくり」なのです。

▶参考文献

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.

▶関連記事

「お役立ち道の文化」についてもっと知りたい方はこちら

「お役立ち道の文化」づくりの実践ガイドはこちら