あるお取り組みがより良い社会づくりとつながった/かさいさんに聞いてみた(3)

「お役立ち道」実践者の「生の声」をお届けする、シリーズ「お役立ちイメージ」を

実践してみた!

実際にお役立ちイメージを描いて、どうだったのか、今はどのように実践しているのか。

などなど、お役立ち道ねっとスタッフが直撃インタビューします。

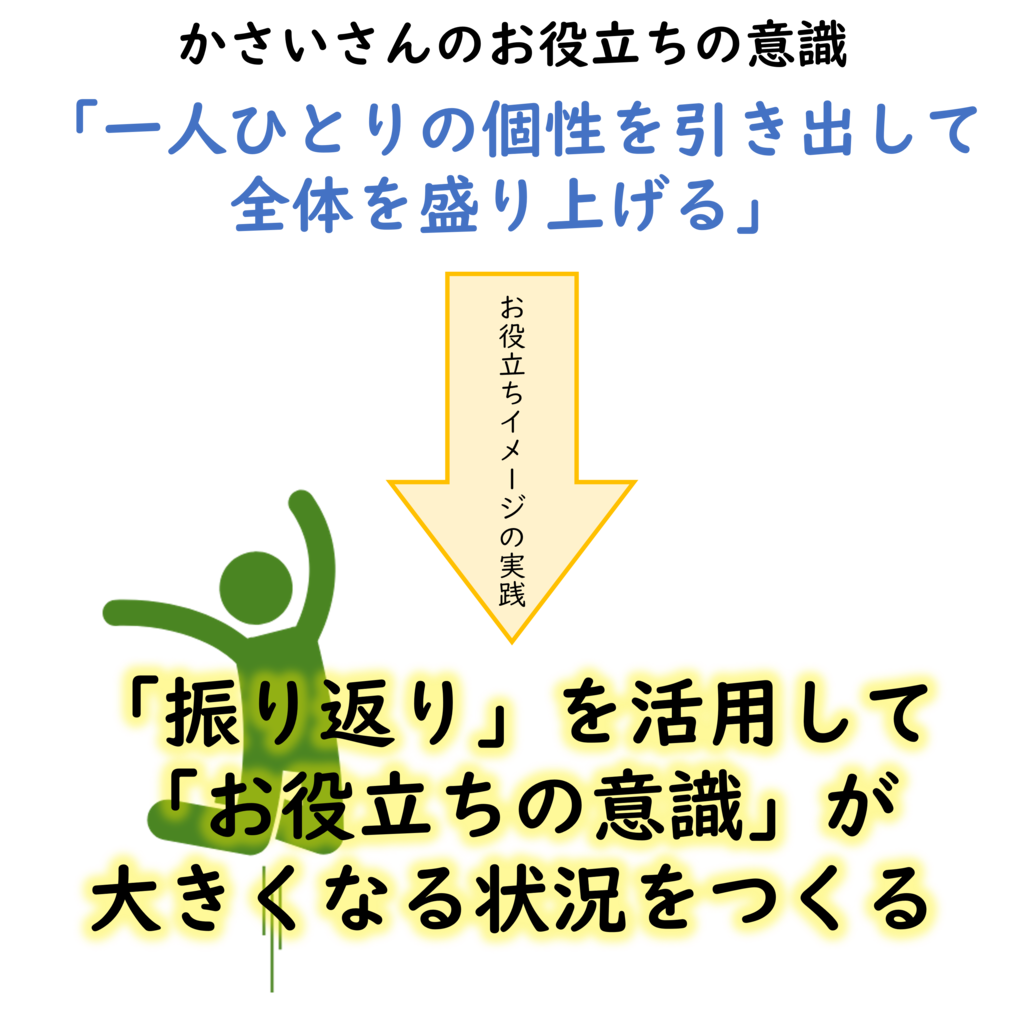

前回「振り返り」の活用でお役立ちの意識を大きくする/かさいさんに聞いてみた(2) 」

では「お役立ちイメージ」を実践していくための振り返りポイントについてお聞きしました。

今回は、お役立ち道と社会のつながりに気づいたきっかけについてお聞きします。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

Q.「お役立ち道」を歩みはじめたかさいさんに訪れた転機とは?

ハナ:今回も、前回からの続きで、お役立ち道の言いだしっぺ、かさいさんにお聞きします。かさいさん。よろしくお願いします。

かさいさん:よろしくお願いします。

ハナ:これまでの話では、かさいさんの「1人1人の個性を引き出して全体を盛り上げる」という「お役立ちの意識」を、営業に活かしたところうまく成果が上がり出した。でも、お役立ちの意識は縮んだり膨らんだりするので、毎日の振り返りがとても重要だ。ということをお聞きしました。

ハナ:そんな毎日を送っていたら、さらに転機が訪れたということですが?

かさいさん:ある時上司が「○○業界にアプローチしてくれないかな」と言ったんですね。

ハナ:公共性が高い事業をしている業界ですね。

かさいさん:うちは、いろいろな業界業種のお客様とお取引がありましたが、この業界の企業とは、お取引がありませんでした。これまで誰が営業に行っても、お取引をいただけなかった業界です。

ハナ:そういう業界にアプローチするのは、ちょっと大変そうですよね。

かさいさん:はい。どうしようかなと考えたところ、私の親友が、この業界の企業に就職していたことを思いだしました。彼は、機器や設備の保守点検や修理をする部門に配属されました。故障した時のクレーム対応もやっていたのですが、お客様から投げつけられる言葉に苦しんで、一年も経たないうちに心身を患って、結局退職をしました。

ハナ:それは辛かったでしょうね。

かさいさん:はい。それを思い出して、この業界には私の親友と同じように、機械は好きだけど人と接するのは苦手で、悩み、苦しんでいる人が沢山いるのではないだろうかと思ったのです。仕事はまじめで誠実。クレーム対応も、苦手と思いつつも、誠実に対応しようとする。ですが、人と接するのが苦手だから、うまくお客様の気持ちを受け止められない。それがさらにクレームを生み、お客様の言葉がますます辛辣になってしまう。

そうすると、自分はやっぱり人と接することは苦手だと思い込むようになって悪循環に陥り、次第に心身が疲れてしまうのではないかと思ったんです。

ハナ:人と接するのが苦手だから、技術職を選んだのにお客様とも向き合えと。確かに、心が折れそうです。

かさいさん:親友が苦しんでいた当時、私には成す術がなかったのですが、今は違う。ジェックにはコミュニケーションや、クレーム対応のノウハウがある。そういう人たちの救いになるかもしれない。そう思って、クレーム対応をしている部署に行きました。そこで、想いを投げかけてみたところ、お客様から共感をいただき、お取引が始まりました。ありがたいことに、お客様から信頼をいただき、その後、全国にある○○業界の企業とのお取組みが拡がっていきました。

Q.このお取り組みは「お役立ちの想い」とどうつながっていましたか?

ハナ:それも、かさいさんのお役立ちの想いである「1人1人の個性を引き出して、全体を盛り上げる」ということと、つながっているのでしょうか?

かさいさん:はい。トレーニングをすれば、コミュニケーションスキルを磨くことは可能です。もちろん、単なるテクニックだけではなく、お客様に寄り添う心の部分や、なぜ技術者にもコミュニケーションスキルが必要なのかといった背景も一緒に学んでいただきます。そういった苦手の部分を克服することで「機械が好き、設備が好き」という、本来得意な部分の役割を発揮することにつながるのではないか。そういう人が増えることで、その組織全体が、より良いサービスをお客様に提供できるようになるのではないか、と思ったのです。

ハナ:お役立ちの想いがつながったのですね。

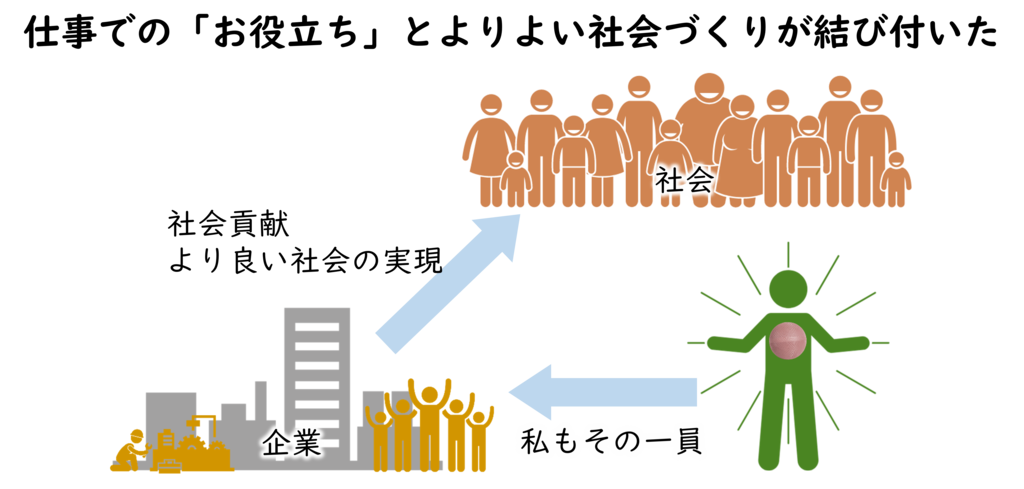

かさいさん:はい。この業界とのお取り組みによって、社会をより良くする、ということを考えるきっかけとなりました。

Q.「社会をより良くする」ということにつながった理由を教えてください。

ハナ:最初に言っていた「転機」というのが、このことだったのですね。なぜ、つながったのでしょうか?

かさいさん:○○業界のお客様と共に仕事をしていくうちに、公共性が高い事業なので「社会に貢献する」ことが前提になっているのだな。とわかってきました。仕事を通じて、社会をより良くしていくことができる。そして、この業界へのお役立ちを通じて、私もまた「より良い社会づくり」をしている一員なのだと、仕事にますます自信や誇りを持てるようになりました。これが、企業の商品やサービスを通して、社会をより良くするというところにまで、目を向けるようになったきっかけです。

ハナ:仕事と「より良い社会をつくること」が結び付いたのですね。

ハナ:3回を通じて、お役立ち道を発案するきっかけをお聞きしました。また、あらためて機会を設けて、組織として、お役立ち道の考え方をどのように広げたのか。なども、お聞きしたいです。今回は、ありがとうございました。

かさいさん:ありがとうございました。

おわりに

いかがだったでしょうか。

3回にわたって「お役立ち道」「お役立ちイメージ」の発案者、かさいさんに

「お役立ちイメージ」ができたきっかけについてうかがってきました。

お役立ち。というと、少し大変そうに聞こえる。という方もいるかもしれませんが、

仕事への悔しい思いから「最高の自分」とはなにか。を考えるところから始まった、

かさいさんのように「最高の自分とは何だろう」「もっと仕事を楽しむためにはどうすれば

いいだろう」というようなことを考えてみると、あなたなりのお役立ちイメージが見つかる

かもしれません。

そして、自分のお役立ちイメージを、仕事を通して大きく育てていくことも大切です。

そのために、自分の行動や感情を振り返り、お役立ちイメージの実践に活かしていきましょう。