仲間と共創しよう/お役立ち道実践ガイド【第8話】

自分自身がお役立ち道を歩んでいく過程で、私たち自身の成長に欠かせないのが

ダブル・ループ学習です。

前回では、ダブル・ループ学習によって「行動を支配する価値観」

つまり「行動理論」を可視化し、うまくいく行動の再現度を高める。また、つまずきやすい

行動を変化させていく方法をお伝えしました。

今回は、一旦、行動理論から離れて、誰かと一緒にお役立ちを創っていく

「共創のパートナー」の実践についてご紹介します。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!(リンク先を押すと、YouTubeチャンネルに遷移します。)

目次[非表示]

共創のパートナーとは

お役立ち道における共創のパートナーとは、より良い社会を実現するために、お互いの強みで

化学反応を起こして、新しい価値を創造する仲間のことです。

1対1の関係もあれば、複数人での関係もあります。

私たちがお互いに共創のパートナーであるためには、それぞれがお役立ちイメージを

描くのと同時に仲間のお役立ちイメージも共有し、共感していることが求められます。

そして、志(実現したいより良い社会)の方向性が同じだということも重要です。

さらに、それぞれの強み(スキル、役割、発想 etc.)を生かし合いながら協働で新しい

価値づくりにチャレンジすることも大切です。

では、新しい価値を共創するにはどうすればよいでしょうか?

今回は、そのポイントを2つご紹介します。

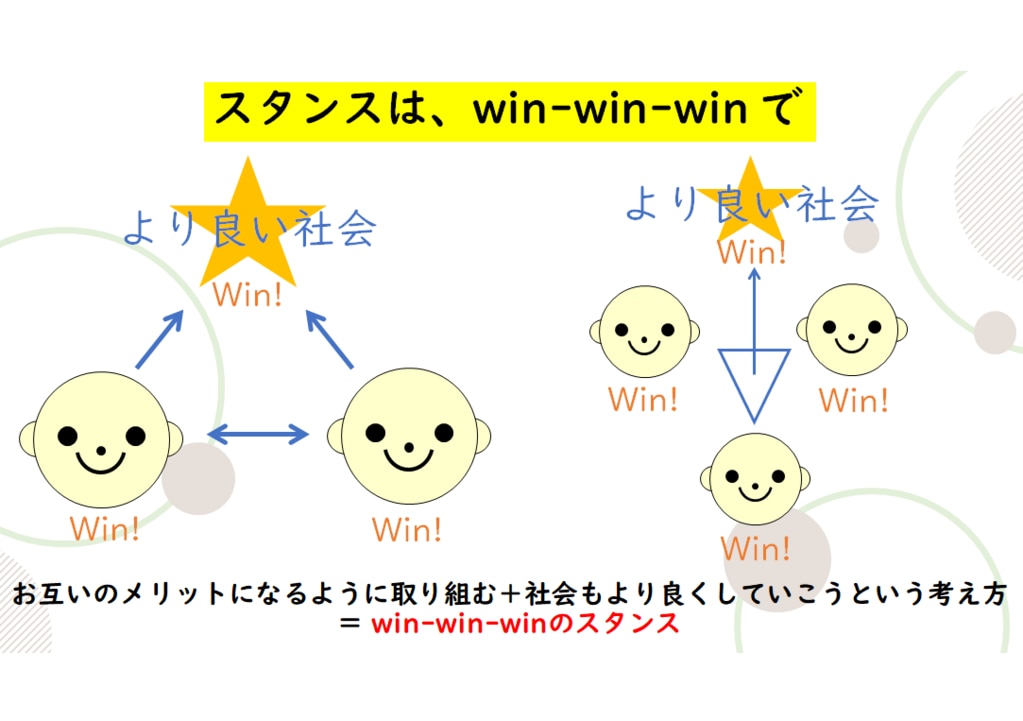

共創のポイント① win-win-winのスタンスを持つ

まず、1つ目のポイントはwin-win-win のスタンスを持つことです。

win-win という考え方は、聞いたことがあると思います。

簡単に言うと、お互いのメリットになるようにしましょう。という考え方です。

お役立ち道の共創のパートナーは、win-win-win の考え方で取り組みます。

つまり、お互いのメリットになるように取り組むだけでなく、社会に対してもより良く

していこうという考え方です。もちろん、目指す仲間が増えてもその構造は変わりません。

win-win-winの関係は、向かい合わせの関係ではなく、同じ方向を見て、共に考え歩む

関係です。お互いの存在や志を尊重し、信頼関係をつくることも心掛けましょう。

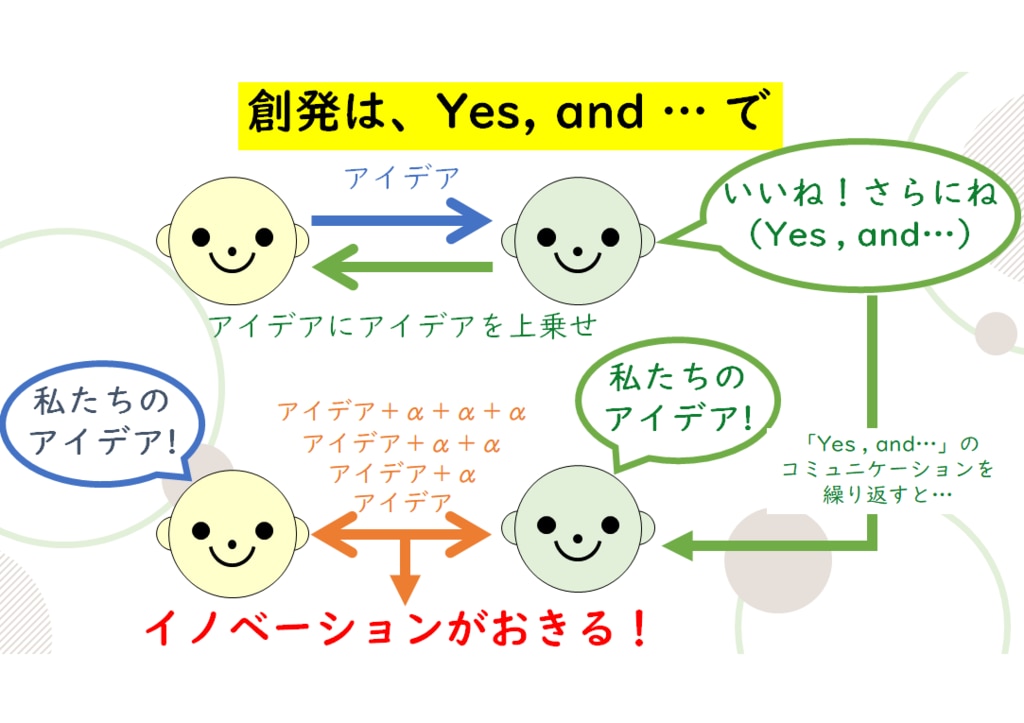

共創のポイント② 「Yes, and」のコミュニケーションで創発する

2つ目のポイントは「Yes, and」のコミュニケーションで創発することです。

お互いの強みで化学反応を起こして、新しい価値を創造することを「創発」と言います。

共創のパートナーとは、共に創発をする仲間とも言えます。

そのためには、相手と創発ができるようなコミュニケーションが必要です。

まず、相手のアイデアに対して「Yes、いいね!」と言って、肯定的に受け止めましょう。

ここまではできる人はたくさんいます。しかし、次に続く言葉が、つい「but、でもね」と

なっていないでしょうか?良かれと思って、相手のアイデアの足りないところを指摘しようと

した結果、相手は、否定されたと思って、もうアイデアなんて出したくないと思うかも

しれません。

また、「いいね!」と受けた後「or、他にはね」と、相手のアイデアを否定せずに、

自分のアイデアを披露するパターンも考えられます。

これを聞いた相手は、また「いいね」で受けますが、それぞれのアイデアを披露しあって

終わる場合が多くあります。

そうなると「どっちのアイデアもいいから、それぞれで実現しよう。応援するよ」となって、

アイデアの広がりが出てこないこともあります。

そこで、「いいね!」と受けた後、「and、さらにね」と続けて、相手のアイデアから

触発されて出てきたアイデアを伝えます。相手も、さらにアイデアを上乗せします。

このように、一つのアイデアを、お互いの発想の違いや専門知識やスキルの観点で、上乗せ

し合うことで思いもよらない価値あるものが生まれる可能性もあるのです。

また、お互いを尊重し、多様な考え方を楽しむこともでき、信頼関係も深まってくるのです。

ぜひ、「Yes, and」の創発を楽しんでみてください。

「共創」の3つのプロセス

ここまで、共創のポイントをご紹介しました。

共創には、3つのプロセスがあります。

- 目指す方向の共創。(どんなより良い社会を創りたいか)

- アイデアの共創。(これまでに無い価値を描く)

- 実現策の共創。(お互いの強みを生かした実現策&実行)

この3つが、共創のプロセスです。

このプロセスをたどるときには、ぜひ、あなたの共創のパートナーに対して

「win-win-winのスタンス」と「Yes, and」のコミュニケーションを心掛けてください。

お役立ちビジョンを描いたものの、どうやって実現しようかと躊躇している方もいらっしゃる

思います。そんなときは、仲間と共に、想いやアイデアを共有することから始めて

みましょう。

お役立ちイメージ作成ガイドも、ぜひご覧ください。