ゆるい職場から若者がいなくなる ~ゆるい職場とお役立ち道~

職場がホワイトすぎて辞めたい。そんな若手社員が増えています。

そんな彼らにどのように接すればよいでしょうか?

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

- 1.昨今の若手の悩み

- 1.1.仕事が嫌? 職場が嫌?

- 1.2.ゆるい職場とは

- 2.ゆるい職場の作られ方

- 3.解決のカギは?

- 3.1.自分自身でできること

- 3.2.リーダーができること

- 3.3.お役立ち道の旅路

- 4.関連記事はこちら

昨今の若手の悩み

仕事が嫌? 職場が嫌?

「職場がホワイトすぎて辞めたい」

- 簡単な仕事ばかり

- 寝坊で遅刻の連絡しても優しく「ゆっくりでいいよ 」

- 全く叱られない

- 残業したくても、「早く帰って休んで」

- 配属後もお客様扱い

など

参考:「職場がホワイトすぎて辞めたい 若手,成長できず失望」日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD2865W0Y2A121C2000000/, 2022.12.15

入社したばかりの若手の悩みとして、「仕事内容が合わない、人間関係が合わない」ということはよく聞くが、最近では、「職場がホワイトすぎて辞めたい」と仕事の「ゆるさ」に失望し、離職する若手社会人が増えているといいます。

ホワイトすぎるとは、例えば、簡単な仕事ばかり任される、遅刻しても「ゆっくりでいいよ」と咎める様子が全くない、全く叱られない、もっと仕事をしたくて残業したくても、先輩はしてるのに、「早く帰って休んで」と言われる、配属後もお客様扱いなどのことです。

このような職場を「ゆるい職場」というようです。

ゆるい職場とは

「ゆるい職場」とは、「労働時間が長くなく、負荷も高くない,ストレスも感じないが成長実感もない職場」と言われています。

参考:古屋星斗,「修羅場もない,叱責もない。「ゆるい職場」は新入社員を変えるか」リクルートワークス研究所, https://www.works-i.com/column/works04/detail045.html ,2021.11.5

ここでは、「不満だから離職するというより、将来への不安から離職する」と言われています。

参考:古屋星斗(2022)『ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由』中央公論新社

ゆるい職場の作られ方

なぜ「ゆるい職場」になったのか。

諸説ありますが、リクルートワークス研究所の古屋星斗(ふるやしょうと)氏によると、2015年から2020年にかけての法制度の変化や、採用難、コロナショックによる職場の変化と言われています。

1.法制度

若年雇用促進法(2015)、働き方改革関連法(2019)、パワハラ防止対策法(2020)

2.採用難

著しい採用難で若手の労働環境を改善する動きが加速

3.コロナショックによる職場の変化

リモートワークによるコミュニケーションスタイルの変化

出典:古屋星斗,「修羅場もない,叱責もない。「ゆるい職場」は新入社員を変えるか」リクルートワークス研究所, https://www.works-i.com/column/works04/detail045.html ,2021.11.5

解決のカギは?

では、どうすればよいのでしょうか?

一緒に「お役立ち道」を歩もう!がその答えです。

お役立ち道は誰もが持っている「誰かの・何かの役に立ちたい」という気持ちや意思に目を向けて、自分のお役立ちを見つけていくということです。

自分自身でできること

「ゆるいな」と感じているメンバーは、「自分のお役立ち道に向けて職場を活用しよう!」

これは、職場は自ら活用する場所と考えて、上司や周囲を活用しながら、自分で自分を育てるということです。

例えば、「いつまでにどうなりたいのか?」の計画を立てて上司に相談し、その実現に向けて協力を仰ぐ。ということが考えられます。

リーダーができること

リーダーは、「メンバーのお役立ち道を支援しよう!」。

これは、お役立ち道に向けて自分を育てようとするメンバーを支援するということです。

例えば、メンバーと「いつまでにどうなりたいか?」の計画を一緒に立てます。そして、その計画の実現に向けて成長できる場を創り、必要な意見は伝えます。

「ゆるい職場」の著者、リクルートワークス研究所の古屋星斗氏によると、『「まず若手の意見を聞け」と言うが、この意見をまず聞くというコミュニケーションスタイルは「不満」のマネジメントの手法ではないか。若手の「不安」を解消するために必要なのは、管理職が「勇気を持ってしっかりと自分の意見を若手に伝える」ことではないか。』と主張しています。

「聞く」より「伝える」

『「まず若手の意見を聞け」と言うが、この意見をまず聞くというコミュニケーションスタイルは「不満」のマネジメントの手法ではないか。

若手の「不安」を解消するために必要なのは、管理職が「勇気を持ってしっかりと自分の意見を若手に伝える」ことではないか。』

出典:古屋星斗(2022)『ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由』中央公論新社P.190~191

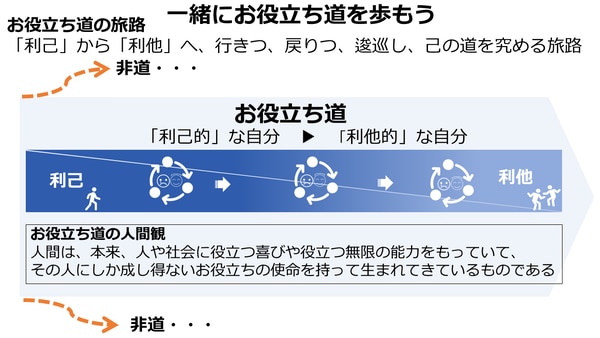

人間は、本来、人や社会に役立つ喜びや役立つ無限の能力をもっていて、その人にしか成し得ないお役立ちの使命を持って生まれてきています。

これはジェックの主張するお役立ち道の人間観です。

是非、お役立ち道を歩んできた先輩として、メンバーが「お役立ちの使命」を果たせるように意見を伝えてあげてください。

お役立ち道の旅路

このように、お役立ち道の人間観に立って、お役立ち道の旅路、つまり、「利己」から「利他」へ、行きつ、戻りつ、逡巡し、己の道を究める旅路を歩みましょう。

リーダーとメンバーと一緒にお役立ち道を歩めば、「ゆるい職場」にはなりませんね。

関連記事はこちら

「お役立ち道経営」とは |