個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】

メンバーもリーダーも、個人もチームも、自分らしい役立ち方を明確にしていきましょう。

そのカギを握るのは、やっぱりチームリーダー(マネジャー)のあなたですよね。

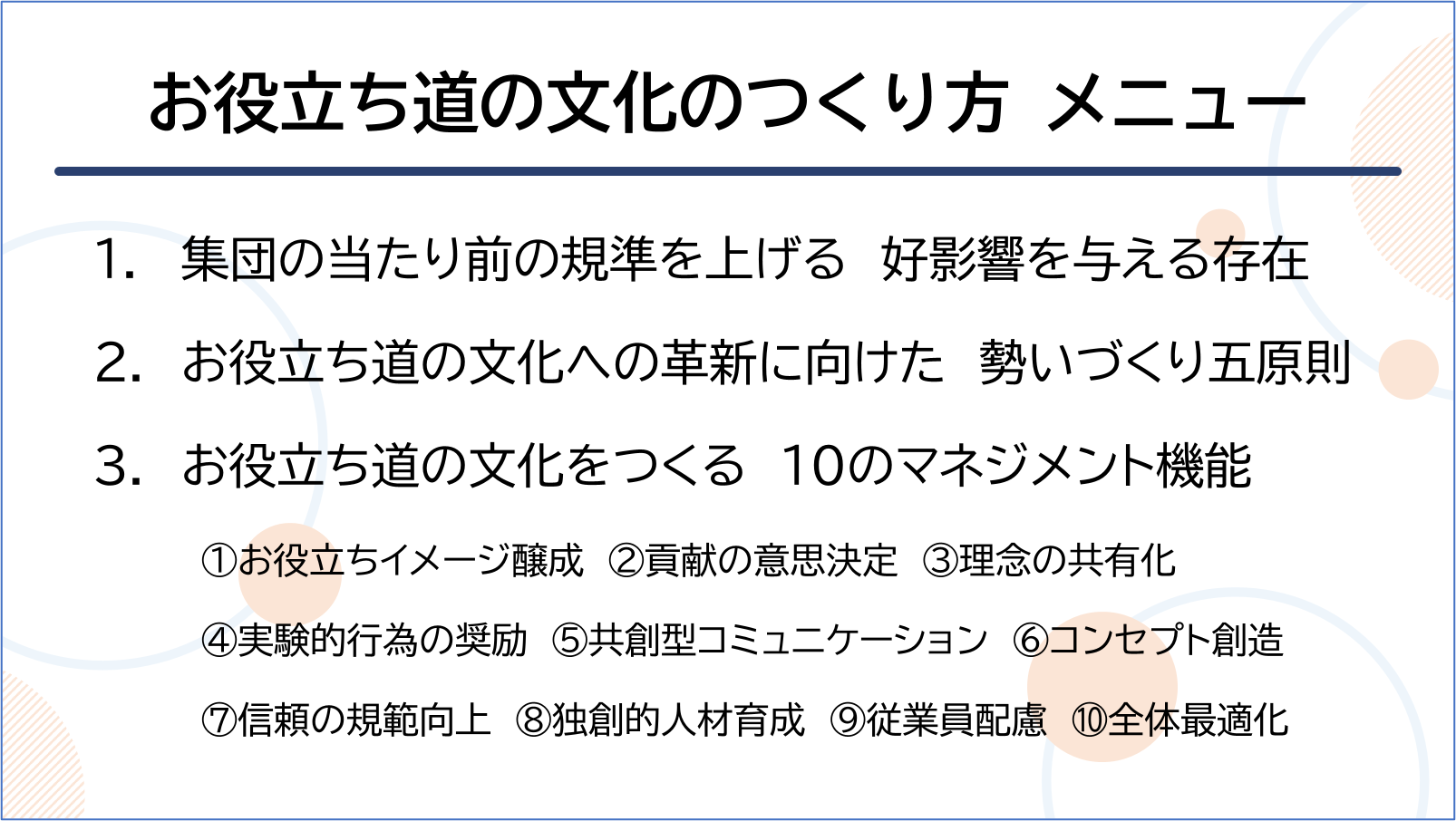

「お役立ち道の文化」づくりを通じて、社会課題解決にチャレンジするチームになるための、10のマネジメントの機能の第1項目です。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!

目次[非表示]

お役立ち道の文化をつくるためには、10のマネジメント機能が重要です。

今回は、一つ目の「お役立ちイメージ醸成」についてご紹介します。

お役立ちイメージ醸成機能

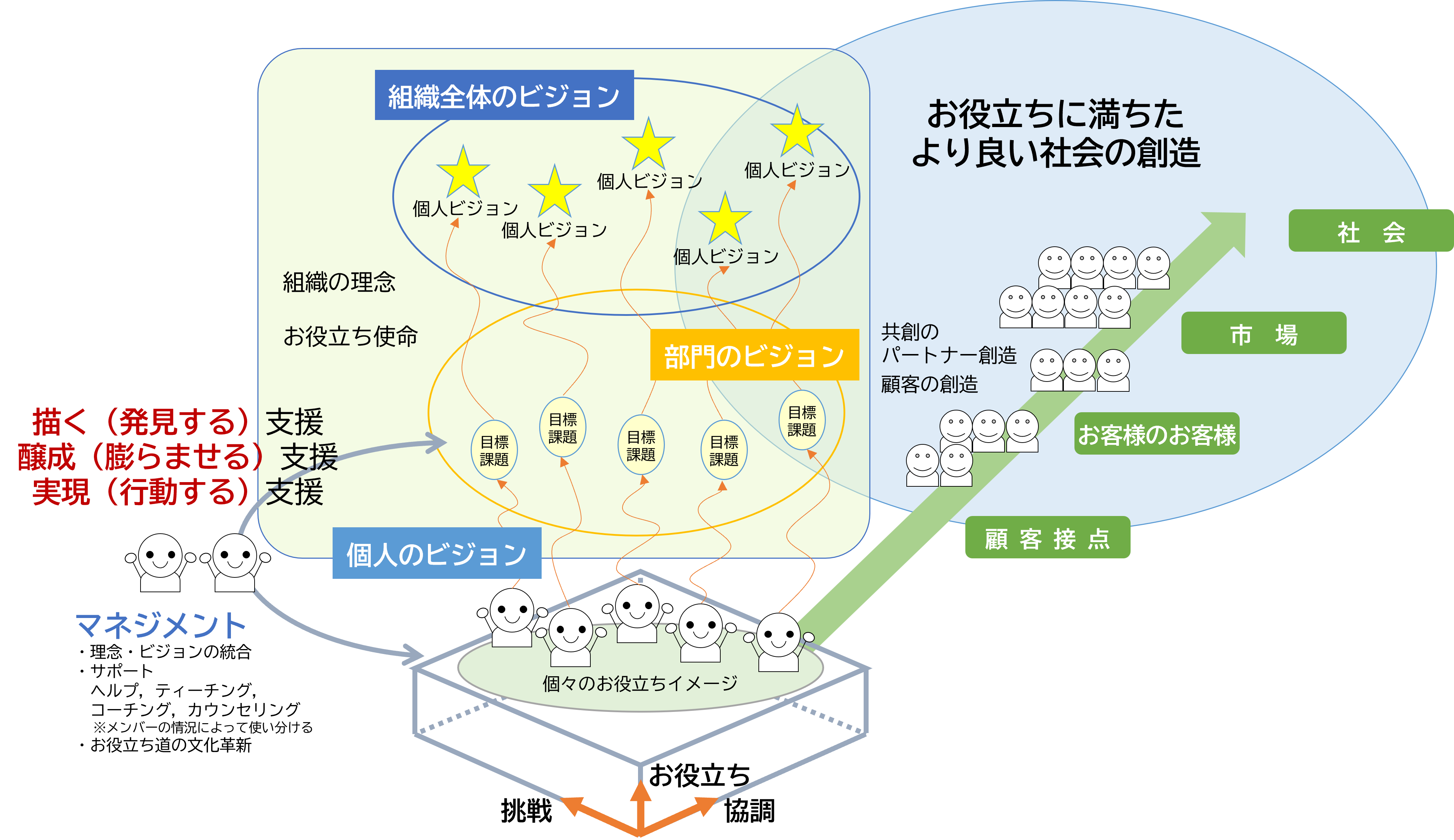

お役立ちイメージ醸成機能とは、組織と自分やメンバーのお役立ちイメージを常に意識し育てることを言います。

メンバーもリーダー自身もお役立ちイメージを醸成する

お役立ちイメージとは、自分らしい「社会をより良くする役立ち方」を表したもので、「お役立ちの源泉」「お役立ち使命」「お役立ちビジョンと具体化策」の3点セットで表します。詳しくは、「お役立ちイメージ作成ガイド(全7話)」をご覧ください。

リーダーとして、メンバー一人ひとりのお役立ちイメージを醸成する支援をするのはもちろんのこと、リーダーであるあなた自身もお役立ちイメージを描いて醸成してください。社会をより良くしたいというリーダー自身の想いが感じられるからこそ、メンバーはこのリーダーと一緒にやっていきたいと思えるものです。メンバーのお役立ちイメージ発見については、「お役立ちの源泉を「対話」で発見/お役立ちイメージ作成ガイド【番外編2】」に対話の例がありますので参考にしてください。

チームのお役立ちイメージを醸成する

個人のお役立ちイメージができたら、その想いを集めてチームのお役立ちの想いを醸成します。

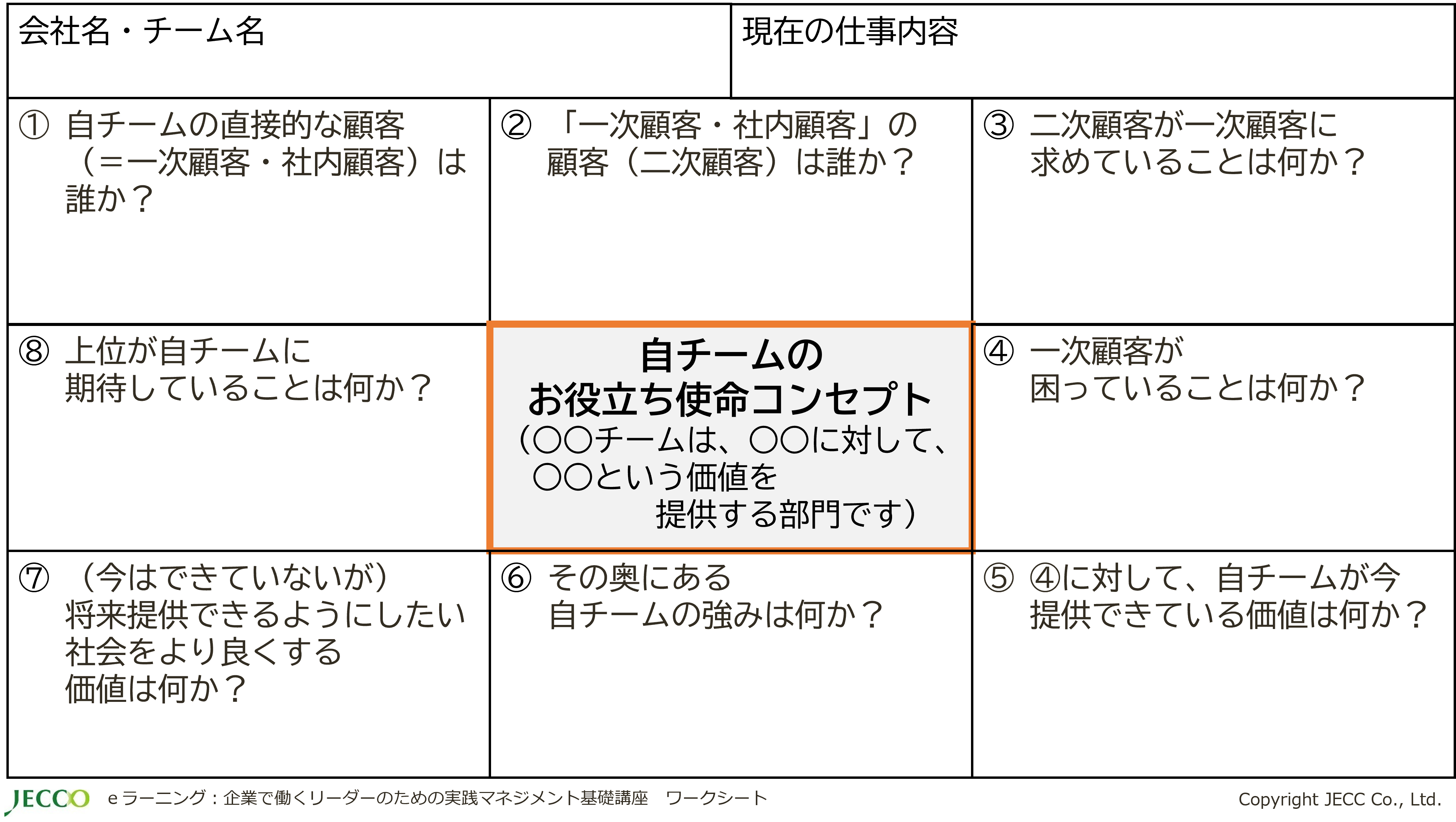

参考までに、こちらのシート(ジェックeラーニング「企業で働くリーダーのための実践マネジメント基礎講座」ワークシート)をご紹介します。

チームのお役立ちイメージを創るときは、リーダーが60点レベルのたたき台をつくり、それをもとにメンバーと共に創発しながらつくり上げていきましょう。その時に、メンバーの想いやアイデアを詰め込んで一人ひとりの強みを生かして、どのようなより良い社会づくりにつなげるのかなど、一人ひとりが、「これは自分がこのメンバーと共に実現したいことだ」と思えるようなお役立ちイメージを作りましょう。

トップからは、「こんな成果を出しさえすれば良い」と言われている場合もあると思います。その場合は、求められる成果と自分のチームのお役立ちイメージはどうつながるのかを皆でじっくり考えていきましょう。

また、メンバーと共創するのは時間がかかります。ですが、このかけた時間こそがメンバーの自律的な行動を促し成果への近道であると信じて取り組みましょう。

個人とチームのお役立ちイメージを統合する

個人とチームのお役立ちイメージができたら、それぞれのお役立ちイメージを膨らませて、実現に向けた業務の推進とスキルを磨き続けるマネジメントもしていきましょう。

お役立ちの想いをベースにした個人とチームは、「より良い社会を一緒に作っていこう」というチームビルディングにつながります。何より、お役に立っているという実感は、個人やチームの潜在能力を大きく引き出す力を持っています。

「お役立ちイメージ醸成」マネジメント実践チェック!

最後に、ご自身で「お役立ちイメージ醸成」のマネジメントの実践チェックをしてみましょう。

- 誰に対して役立ちたいか? どんなより良い社会づくりにつながるか? が明確ですか?

- 自分(達)は、何(なに)で役に立てる存在か? どういう使命があるか? を自分の言葉で語れますか?

- 自分(達)は、具体的にどのようなお役立ちをするかの道筋と課題が共有できていますか?

いかがでしょうか?

この記事で、初めて「お役立ちイメージの醸成」がリーダーの役割だと知った、という方も多いでしょう。最初は、できていなくてもかまいません。少しずつ意識しながら実践をしていきましょう。