クネビンフレームワークが活きる時代と組織文化

何が起こるのか理解不能な時代、リーダーには「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」が求められる。その参考になるのがリーダーシップの姿勢を示す「クネビンフレームワーク」。しかし、どれほど良いフレームやモデルがあっても、良い 組織文化がなければ効果は発揮されない。

目次[非表示]

- 1.BANI時代とリーダーシップ

- 2.より柔軟で共創的な対応力を可能にするには

- 2.1.クネビンフレームワーク

- 2.2.その土壌となる組織文化

- 2.2.1.お役立ち:市場や社会のお役に立とうとする価値観

- 2.2.2.挑戦:あらゆる可能性にチャレンジし続けようとする価値観

- 2.2.3.協調:共創し、協働しようとする価値観

- 2.3.組織文化における3つの価値観の効果

- 2.4.「お役立ち」の価値観による具体的な行動変化

- 3.まとめ

BANI時代とリーダーシップ

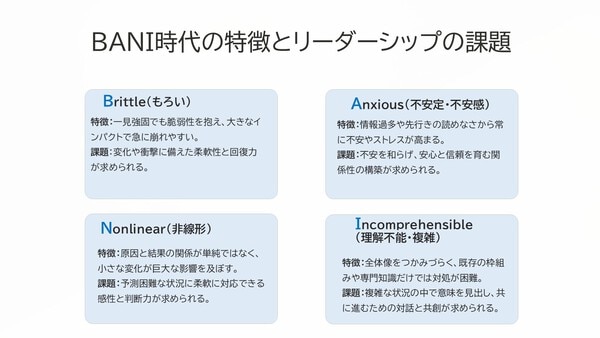

BANIとは、現代の環境を特徴づける4つのキーワードです。このような時代における有効なリーダーシップとは、従来型の「計画と管理」のリーダーシップでは限界があり、より柔軟で共創的な対応力が求められます。

図:BANI時代の特徴とリーダーシップの課題

Brittle(もろい) |

Anxious(不安定・不安感) |

Nonlinear(非線形) |

Incomprehensible |

特徴:一見強固でも脆弱性を抱え、大きなインパクトで急に崩れやすい。 |

特徴:情報過多や先行きの読めなさから常に不安やストレスが高まる。 |

特徴:原因と結果の関係が単純ではなく、小さな変化が巨大な影響を及ぼす。 |

特徴:全体像をつかみづらく、既存の枠組みや専門知識だけでは対処が困難。 |

課題:変化や衝撃に備えた柔軟性と回復力が求められる。 |

課題:不安を和らげ、安心と信頼を育む関係性の構築が求められる。 |

課題:予測困難な状況に柔軟に対応できる感性と判断力が求められる。 |

課題:複雑な状況の中で意味を見出し、共に進むための対話と共創が求められる。 |

BANIについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

より柔軟で共創的な対応力を可能にするには

「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」を実行できるリーダーシップのフレームワークである「クネビンフレームワーク」とそれを実行できやすい土壌である組織文化をご紹介します。

クネビンフレームワーク

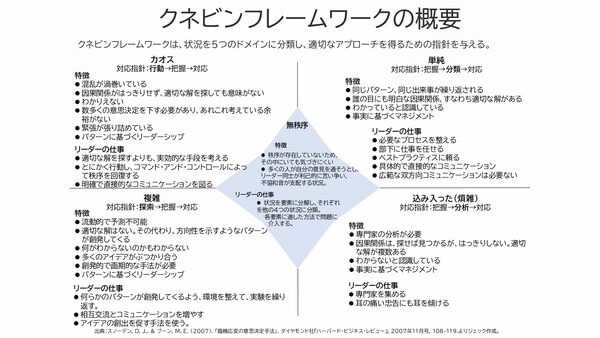

クネビン(Cynefin)フレームワークは、デイビッド・スノーデン(Dave Snowden)によって開発された、問題解決や意思決定のための体系的なアプローチです。

Cynefin とは、ウェールズ語で、生息地という意味です。これは、問題や状況をその「生息地」、つまり文脈や環境の中で理解し、適切な対応方法を選択することを意味しています。

このフレームワークでは、問題や状況を5つの領域(単純、煩雑、複雑、カオス、無秩序)に分類し、それぞれに最適なリーダーシップの姿勢を示すものです。

図:クネビンフレームワークの概要

| 単純 |

複雑 |

込み入った(煩雑) |

カオス |

無秩序 |

|

対応指針 |

把握→分類→対応 |

探索→把握→対応 |

把握→分析→対応 |

行動→把握→対応 |

|

特徴 |

・同じパターン、同じ出来事が繰り返される |

・流動的で予測不可能 |

・専門家の分析が必要 |

・混乱が渦巻いている |

・秩序が存在していないため、 |

リーダーの仕事 |

・必要なプロセスを整える |

・何らかのパターンが創発してくるよう、環境を整えて、実験を繰り返す。 |

・専門家を集める |

・適切な解を探すよりも、実効的な手段を考える |

・状況を要素に分解し、それぞれを他の4つの状況に分類。 |

例えば、

- 単純な問題には、定型的な対応が効果的。

- 込み入った(煩雑)問題には、専門知識を活用した分析が必要。

- 複雑な問題には、実験的なアプローチと継続的な学習が重要。

- カオスの状況では、迅速な行動と状況の安定化が優先。

- 無秩序な状況では、状況を要素に分解し、それぞれを他の4つの状況に分類したうえで、各要素に適した方法で問題に介入。

このように、このフレームが教えてくれるのは、リーダーには「状況に応じてふるまいを変える柔軟性」が求められるということです。

しかし実際には、どんなに良いフレームやモデルがあっても、それを実行できる土壌がなければ、効果は発揮されません。

その土壌となる組織文化

組織文化の3つの価値観(「集団性格」:ジェック定義より) を組織全体で共有し育てることが、冒頭で述べたBANI時代において柔軟で意味ある判断と行動を実現する“土壌”となります。

お役立ち:市場や社会のお役に立とうとする価値観

情報過多や先行き不透明さによって高まる不安や孤立感に対して、「誰かの役に立ちたい」「支え合いたい」というつながりと意味づけを生み出す。

挑戦:あらゆる可能性にチャレンジし続けようとする価値観

原因と結果が読めない非線形な変化に対し、小さな試行錯誤を通じて学び、進んでいこうとする前向きな行動力を支える。

協調:共創し、協働しようとする価値観

全体像がつかめないような複雑な状況の中で、多様な視点を持ち寄り、共に意味をつくり出す力として機能する。

組織文化における3つの価値観の効果

BANI時代における不確実な環境は、私たちの判断や行動を困難にします。

そのような中で、クネビンフレームワークによって「状況に応じたアプローチ」が求められる一方で、それを支える組織文化=価値観の共有がなければ、柔軟な対応は根づきません。

ジェックでは、イノベーションに不可欠な「挑戦」「協調」「お役立ち」の3つの価値観と行動様式で表す組織文化を「集団性格」と呼んでいます。

この3つの価値観は、それぞれBANI時代に特有の困難さに対応する力を組織にもたらし、柔軟で意味ある判断と行動を実現する“土壌”となると考えています。

「お役立ち」の価値観による具体的な行動変化

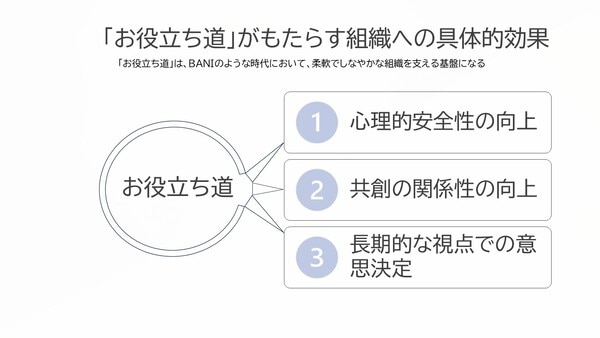

組織内で「お役立ち」の価値観が根づいたとき、具体的な行動の変化が見られるようになります。

一部の例としてここでは3点挙げます。

- 「心理的安全性の向上」:失敗を学習の一部として捉えられるようになり、挑戦や発言が活性化する。

- 「共創の関係性」:部門や立場を超えて「一緒に創る」「助け合う」ことが自然に行われ、変化に対応しやすい組織になる。

- 「長期的な視点での意思決定」:目先の成果だけでなく、ステークホルダーや社会にとっての持続可能性を考慮した判断がしやすくなる。

つまり、「お役立ち道」は、BANIのような時代において、柔軟でしなやかな組織を支える基盤になると考えられます。

まとめ

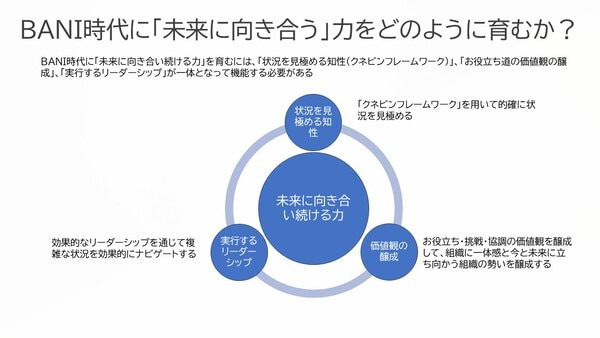

不確実で先の見えないBANI時代において重要なのは、「未来を予測する力」ではなく、未来に向き合い続ける力です。

その力を育てるには、「状況を見極める知性(クネビンフレームワーク)」、「お役立ちの価値観の醸成」、「実行するリーダーシップ」が一体となって機能する必要があります。

しかし、「未来に向き合う力」は、一朝一夕で身につくものではありません。状況を見極め、価値観を共有し、行動を起こすことを積み重ねることで、その力は確実に養われます。BANI時代において、私たち一人ひとりが未来に向き合い続けることで、新たな可能性を切り拓いていきましょう。