「ネガティブ・ケイパビリティ」とお役立ち道 (後編)

「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、どうにも答えの出ない事態に耐える力。なんでも即答しない。不安な感情に蓋をしない。そんな風に自分を自由にすることから。

身につけるために“しない”ことから考える

前回は、BANIの時代に重要と考えられる「ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)」という考え方をご紹介しました。

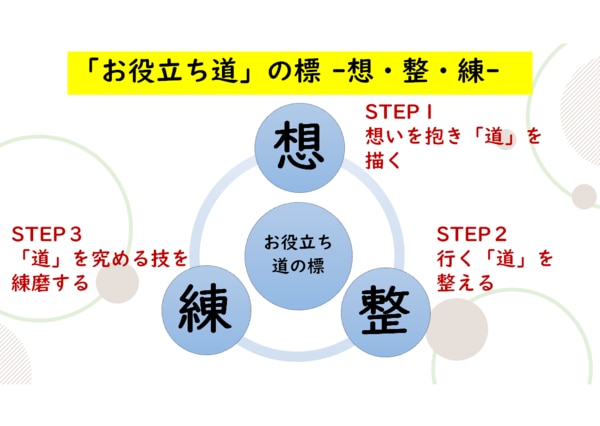

――前回は「想」「整」「練」というお役立ち道の基本プロセスを通じて、ネガティブ・ケイパビリティとポジティブ・ケイパビリティの両方が育まれることを簡単にお伝えしました。――

今回は、その後編として、ネガティブ・ケイパビリティをどう育んでいけるのかを、お役立ち道の観点から掘り下げてみたいと思います。

「なんでもすぐ即答!」を「しない」習慣からはじめよう

「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、「どうにも答えの出ない事態に耐える力」と定義されます。BANI時代のような、不安定で複雑な時代には、すぐに答えを出そうとする「ポジティブ・ケイパビリティ」だけでは対処しきれない場面が増えてきました。

その第一歩は、「即答しない習慣」を持つ余地を自分の中に認めることかもしれません。たとえば、すぐに意見を求められたときでも、状況によっては「少し考えさせてください」と伝えることが許容される場面もあるはずです。もちろん、相手の立場や状況を踏まえれば、迅速な判断や回答が求められることは多く、ビジネスマナーとしてもスピード感は信頼の構築に不可欠です。特に管理者の立場にある人にとっては、返答の遅れが現場に混乱や不安をもたらすリスクとなることもあるでしょう。

それでもなお、すべての問いに即答・即断するのではなく、「今すぐの判断が最良か?」と一度立ち止まる意識を持つこと。その「間」こそが、複雑で一筋縄ではいかない状況の中で、自分の思考や感情、関係性を深く見つめ直す余白を生み、より納得度の高い判断につながっていくのです。

これは、ネガティブ・ケイパビリティを活かすための「間合い」といえるでしょう。なぜなら、その「間」こそが、複雑で一筋縄ではいかない状況の中で、自分の思考や感情、関係性を深く見つめ直す余白を生み、より納得度の高い判断につながっていくからです。

これは、ネガティブ・ケイパビリティを活かすための「間合い」といえるでしょう。

不安な感情に「蓋をしない」

次に大切なのは、自分の内面に湧き上がる「不安」「迷い」「怒り」などの感情に、蓋をしないことです。お役立ち道では、「想(おもう)」とは、思いを抱き、道を描くこと——すなわち、お役立ちイメージやお役立ちビジョンを描くプロセスであると定義しています。

・リスキリングで何を学ぶ? 迷いをなくすお役立ち道 前編

・リスキリングで何を学ぶ? 迷いをなくすお役立ち道 後編

この「想」のプロセスを丁寧に行うことは、まさにネガティブ・ケイパビリティを養っていくことそのものです。将来の自分の在り方や現状、そしてそれらのギャップを考える際に沸き起こる様々な感情を切り離すのではなく、いま自分がどんな思いで揺れているのかを受け止めてみることです。

問いを急がず、持ち続ける

ネガティブ・ケイパビリティを育てる上でのもう一つの鍵は、「問いを持ち続ける」ことです。

すぐに「どうすれば?」に飛びつかず、「この状況の本質とは何か?」「私はなぜこのことが気になっているのか?」といった自問を深めること。それが、思考や行動のプロセスの中で生じる創造的な内省を促します。

「身につけよう」とする焦りから、自由になること

BANIの時代を生き抜くために、ネガティブ・ケイパビリティはますます重要になっています。ただし、これを「スキル」と捉え、効率的・合理的に習得しようとする「ポジティブ・ケイパビリティ的」なアプローチに陥るのは本末転倒です。

むしろ、立ち止まり、揺れながらも自分と対話を続ける「想」の時間(※後述参照)を持つこと。多様な視点に耳を傾け、自らの感情を丁寧に味わうこと。そうしたお役立ち道の実践の中に、静かに、しかし確実に、ネガティブ・ケイパビリティが育っていくのではないでしょうか。

※「想」の時間とは、 「想」は、一度立ち止まって、自分らしい役立ち方をじっくり考えるプロセスです。このプロセスを考えることはネガティブ・ケイパビリティを育みます。

あなたは今、どんな問いを手放さずにいられるでしょうか? その問いこそが、あなた自身の「お役立ちビジョン」を形づくる道しるべになるかもしれません。

(参考)混沌、理解不能な世界を明確に表す フレームワークであるBANI(バニ)