変化に強い組織の条件―「お役立ち道経営」とダイナミック・ケイパビリティ

急激で不安定な変化の時代において、企業が持続的に成長していく鍵となるのが「ダイナミック・ケイパビリティ」という経営理論です。

変化対応の要ともいえる「ダイナミック・ケイパビリティ」について、私たちの理念である「お役立ち道経営」の考え方も交えて一緒に考えていきましょう。

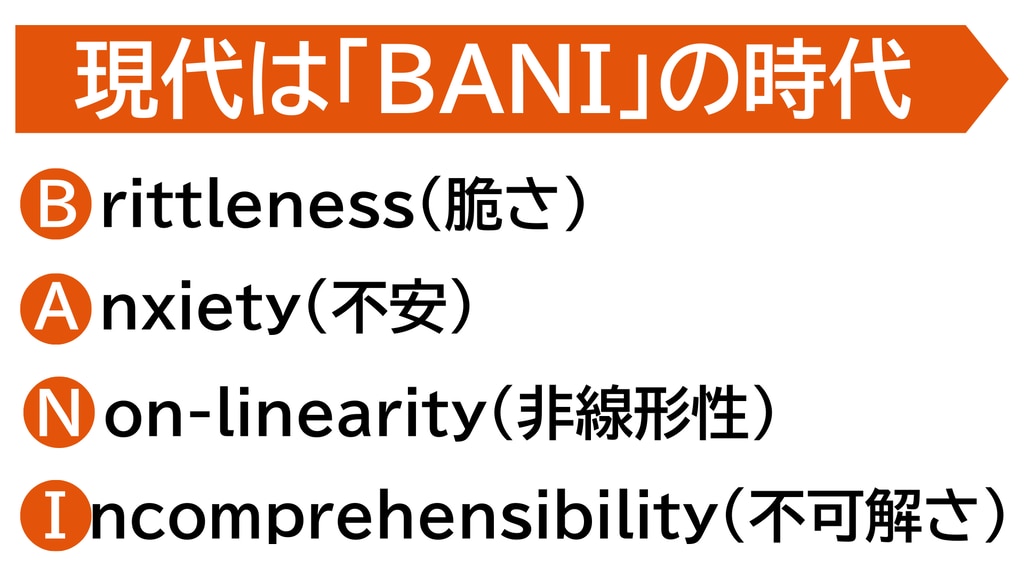

「脆く、不安で、非線形で、不可解」な「BANI時代」

「未来予測が困難な時代」と言われて久しいですが、近年、その変化の質がさらに変わりつつあると感じることはないでしょうか。かつて使われた「VUCA(ブーカ)」という言葉から一歩進み、現代は「BANI(バニ)」の時代だと言われています。

・Brittleness(脆さ):予期せぬ出来事で、システムがたやすく崩壊してしまう

・Anxiety(不安):常に先が見えず、人々が不安に苛まれる

・Non-linearity(非線形性):原因と結果が単純な比例関係になく、小さな変化が巨大な影響を生む

・Incomprehensibility(不可解さ):出来事の理由や背景が、もはや理解できない

このような、脆く、不安で、非線形で、不可解なBANI時代において、企業が持続的に成長していくためには何が必要なのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、「ダイナミック・ケイパビリティ」という経営理論です。

今回は、この変化対応の要ともいえる理論と、私たちの理念である「お役立ち道経営」がどう結びつくのかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

※ BANIについての詳しい解説はこちら

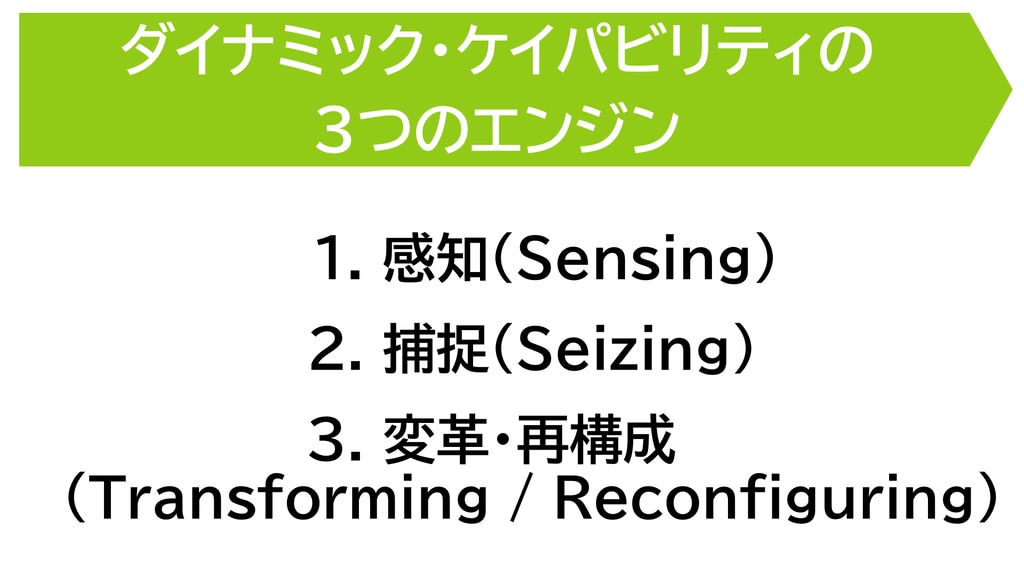

変化に強くなる3つのエンジン:ダイナミック・ケイパビリティとは?

「ダイナミック・ケイパビリティ」とは、カリフォルニア大学のデイビッド・J・ティース教授が提唱した概念で、一言でいえば「企業が変化に対応して、自己を変革し続ける能力」のことです。

この考え方は日本でも注目されており、2020年に経済産業省などが発行した「ものづくり白書」の中でも、不確実性の時代を乗り越える鍵として大きく取り上げられました。同白書では、ダイナミック・ケイパビリティを「環境や状況が激しく変化する中で、企業が、その変化に対応して自己を変革する能力のこと」と説明しており、まさに現代に不可欠な力として紹介されています。

ただ漫然と日々の業務をこなす(オーディナリー・ケイパビリティ:通常能力)だけでは、BANIの荒波は乗り越えられません。環境の変化をいち早く察知し、自社のあり方や事業そのものを大胆に組み替えていく力、それがダイナミック・ケイパビリティなのです。

この能力は、大きく3つの要素(エンジン)で構成されています。

1.感知(Sensing):脅威や機会を「嗅ぎ分ける」力

市場のトレンド、顧客の隠れたニーズ、技術の進歩、競合の動きなど、事業を取り巻く環境の変化の兆しを敏感に察知する力です。高性能なレーダーやアンテナを常に張り巡らせているイメージといえます。

2.捕捉(Seizing):チャンスを「掴み取る」力

感知した変化の中から、自社にとっての事業機会を見出し、それを具体的な製品やサービス、ビジネスモデルとして素早く構築する力です。地図に記された宝の場所を見つけるだけでなく、実際にそこへ辿り着き、宝箱を手に入れる行動力が問われます。

3.変革・再構成(Transforming / Reconfiguring):組織全体を「作り変える」力

掴み取ったチャンスを最大化するために、既存の組織構造、業務プロセス、人材、技術といった経営資源を再編成・再構築する力です。昆虫が脱皮して新しい姿になるように、組織全体をより良い形へと作り変え、競争優位性を継続的に高めていきます。

この3つのエンジンを絶えず回し続けることこそ、変化に強い組織の要諦なのです。

お役立ちの心が「変化対応力」の源になる理由

では、このダイナミック・ケイパビリティを、私たちはどうすれば育むことができるのでしょうか。実は、私たちが大切にしている「お役立ち道経営」の実践の中に、そのヒントが豊富に隠されています。

■「お客様のお困りごとは何だろう?」― それが「感知」の第一歩

ダイナミック・ケイパビリティの出発点である「感知(Sensing)」。これは、机上の空論やデータ分析だけで成し得るものではありません。それは、日ごろから「お客様のお役に立ちたい」という想いを大切にし、その意識を育んでいるからこそ可能になります。例えば、営業担当者が顧客のもとへ足しげく通い、何気ない会話の中から「最近、〇〇で困っていてね」といった、まだ表面化していない課題やニーズの芽を丁寧に拾い上げる。この顧客に寄り添う姿勢こそ、変化の兆しを現場で捉える最高のアンテナになります。

また、私たちは「行動理論の改革」を重視しています。これは、自分の中にある固定観念や「こうあるべきだ」という思い込みに気づき、それを乗り越えていくプロセスです。凝り固まった視点を手放し、お客様の言葉の奥にある真の課題に耳を澄ませる。この姿勢が、質の高い「感知」能力につながるのです。

■「どうすればお役に立てるか?」― それが「捕捉」の原動力

お客様の課題を感知したら、次はその解決策を考え、形にする「捕捉(Seizing)」のフェーズです。ここで重要になるのが、「挑戦」(チャレンジし続けよう)、「協調」(協力関係を築こう)「お役立ち」(お役に立とう)の3つの価値観です。これは、いわば、沢山の「当たり前」の集合体です。この沢山の「当たり前」の中から、「お役立ち道」にまい進するために影響のある「当たり前」を3つに絞りました。

「このお客様のために、何か新しい支援はできないか(挑戦)」「部門の壁を越えて、関係者みんなで一緒に考えよう(協調)」「私たちの力で、お客様の成功に貢献したい(お役立ち)」。この3つの価値観が組織文化として根付いているからこそ、部門の壁を越えた知恵の結集が生まれ、革新的なソリューションをスピーディーに生み出すことができるのです。

■「全員でやり抜こう!」― それが「変革・再構成」を成し遂げる力

そして、最も困難ともいえるのが、組織全体の「変革・再構成(Transforming / Reconfiguring)」です。新しい取り組みを始めても、なかなか組織全体に浸透しない、という経験は誰しもあるのではないでしょうか。

この変革を推し進めるのが、私たちが提唱する「勢いづくりの五原則」です。これは、チーム一丸となって、お客様、その先のお客様、そしてより良い社会に向けて役に立つことを追求し、極め続ける文化を作るために必要な要素をまとめたものです。

1.目的・目標の共有:「何のために、どこへ向かうのか」というチームの目的・目標を全員で共有する。

2.協力者の育成: 変化を前向きに後押しする「協力者」を育て、一人ひとりの強みを活かす。

3.抵抗者の改善: 変化にうしろ向きな言動を改善するよう、決してあきらめずに指導する。

4.納得感のある雰囲気づくり: リーダーが自ら手本を示し、「それなら納得できる」という信頼の雰囲気をつくる。

5.最低基準の設定と確認: 全員が守るべき最低限の行動基準を決め、「正直者が馬鹿をみない」状況をつくる。

「お客様のお役に立つ」という共通の目的を全員で共有し、それぞれの役割を明確にしながら、一体感を持って進捗を確認し、互いに支え合う。この一連の進め方が、組織という大きな船の舵を切り、新しい航路へと進むための強力な推進力となります。「お役立ち道」という確固たる北極星があるからこそ、私たちは迷うことなく、一丸となって変革の旅を続けることができるのです。

一歩目は、あなたの職場の「お役立ち」から

BANIという混沌の時代を生き抜く鍵、ダイナミック・ケイパビリティ。それは、一部の特別な企業だけが持つ魔法のような力ではありません。本稿で見てきたように、その原動力は、日々の仕事の中にある「お役立ち」への想いと、それを組織で実践する仕組みの中にあります。

まずは、あなたの組織にある「お役立ち」への想いを見つめ直すことから始めてみませんか。その想いこそが、これからの時代を勝ち抜くための「変化対応力」の源泉となるはずです。

チームリーダーのあなたなら、今どんな「変化」を感じていますか?

人事・教育ご担当の方なら、この内容をどのように組織開発に活かしますか?

まずは、小さなお役立ちの行動から、未来を切り拓いてみませんか?

▶参考文献

経済産業省・厚生労働省・文部科学省(2020)『令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策(2020年版ものづくり白書)』[PDF].

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/index.html, 2025年7月25日アクセス

▶関連記事