人気芸人に学ぶ、諦めない心と試行錯誤/読みたい一冊

こんにちは。お役立ち道ねっとスタッフのレンズです。

9月の「おや8く9だちどう10Days!(9/8-10)」も3日目となりました。

まだまだ暑い日が続くけど、秋は確実に近づいています。少し立ち止まって、夏の総ざらいをしたり、少し先のことに想いを馳せてみてはいかがでしょうか?

今月は「この秋読みたいこの一冊」を、3日間3名のスタッフでご紹介します。

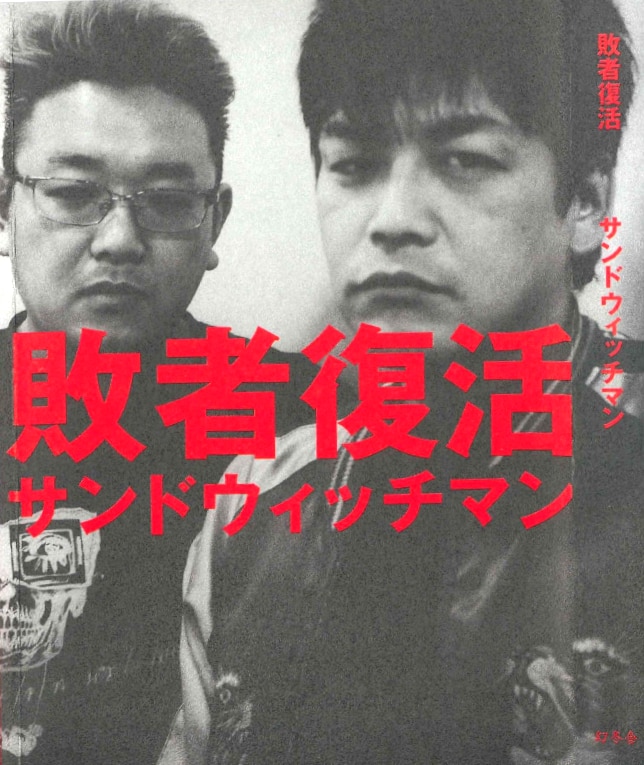

『敗者復活』

レンズが紹介する一冊はこちら。

『敗者復活』 幻冬舎(2008年)※画像はレンズが撮影

「名もなく、稼ぎもない年月を過ごしてきた僕らは、わかっている。敗者とは、勝者になれるチャンスを手にしている者のことだ。そのチャンスは、賞金1000万円ぐらいの金じゃ、代えられない。

敗者って、いいもんじゃないか。

そこに気づくまで、僕らは10年近くかかってしまった。

本当に長かったけど。24歳での初舞台から今日やった仕事まで、全部必要な遠回りだったんだ。」

サンドウィッチマン『敗者復活』幻冬舎(2008年) p.8-9

笑いと支援を両立するお笑いコンビ

『敗者復活』はお笑いコンビのサンドウィッチマンがお二人の幼少期から2007年のM-1グランプリで優勝するまでを、富澤さんと伊達さんのそれぞれの視点で書いています。

彼らは、今や日本中に笑いを届けるだけでなく、2011年の東日本大震災以降、地元・東北に寄り添い続け、義援金、チャリティーライブ、トイレトレーラーの寄贈などの支援活動を続けています。

「仕事を謳歌する」ことと社会貢献の重なり

私が「お役立ち道」に触れていくようになった後、改めてこの本を読み返した時に気づいたことは、彼らが芸人として「笑いを届ける」ことと、地元のために活動すること。両方に共通しているのは「人を笑顔にしたい」という想いであること。

芸人の仕事と社会貢献は、おそらく彼らにとっては同じ「お役立ち道」として結びついていると思いました。

「お役立ち道」では「仕事を謳歌する」ことを大切にしています。

サンドウィッチマンのように芸人としての自分の仕事を謳歌し、さらに東北への支援といった、芸人の仕事にとどまらない他の場面にも活躍の場を広げていく。

では、彼らはどうしてそんなにパワフルに活動ができるのでしょうか。

「諦めないこと」と「試行錯誤し続ける」ことの大切さ

「やれるなら、やってみたい。

ものをつくって、他人を笑わせてみたい。

面白がらせてやりたい。

フリーター生活も3年目の、21歳だった。」

サンドウィッチマン『敗者復活』幻冬舎(2008年) p.63

本書の中で、富澤さんは芸能界を目指したいと思った時のことをこのように語っています。

これは、まさしく「お役立ち道」でいうところの「お役立ちの源泉」だと思います。

ここからサンドウィッチマンの二人は様々な試行錯誤を経て、2007年にM-1グランプリでの優勝をつかみました。

うまくいったと思ったら突然うまくいかなくなったり、ずっと解決策が見つからないまま色々と突破口を探したり、時にはお互いに衝突して、和解して…などなど、山あり谷ありでは済まないレベルのエピソードがこの本にはつづられています。

それでも彼らは芸人として「誰かを笑わせる」ことを諦めずに、ネタ作りを続け、そのネタをライブ出演、テレビ出演を通して披露し続けることで、笑いを届けることを実践し続けました。

そのようにして、無意識にでも自分たちの持っている「誰かを笑わせたい。面白がらせたい」という想いを磨き続けていったのだと思います。

そして今では、芸人というフィールドも飛び越えて、人々に笑顔をとどけることができるようになった。想いを想いのままで終わらせない、その想いを実践し続けることの大切さを彼らは体現していると思いました。

日々、少しでも前に進み続ける

誰でも、挫折したり、苦労したりします。その時は、自分では「何のためにこんなことをしてるんだろう」と、頑張る意味が分からなくなる時もあると思います。

そして、それでも再挑戦する「敗者復活」の瞬間があります。

その挑戦が、自分を磨き、誰かを励ます。そして、その連鎖が社会を少しずつよくしていくことにつながると思います。

それこそが「お役立ち道」であり、私たちが日々歩んでいける道なのです。

今回は「お役立ち道」の視点も取り入れてこの記事を書きましたが、単純に笑いあり苦労ありの長い期間を乗り越えて人気芸人になった彼らのストーリーは「自分も頑張ろう」と元気をもらえるので、出版されてから15年以上経った今でもたまに読み返す一冊です。

ぜひ、お手に取ってみてください。

👞日々、前に進む方へ。その頑張りを「オープンバッジ」で形にしよう。