行動を支配する価値観はどうできる?/お役立ち道実践ガイド【第4話】

「自分らしい、社会をより良くする役立ち方をあらわしたもの」である「お役立ちイメージ」

これらを実践に移す時には、さまざまな実践ポイントがあります。

前回は、私たちの行動を見直すときに役立つ「ダブル・ループ学習」をご紹介しました。

今回は、ダブル・ループ学習の中の「行動を支配する価値観」

つまり、「行動理論」がどうやってできるのかをみていきましょう。

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします!(リンク先を押すと、YouTubeチャンネルに遷移します。)

目次[非表示]

「行動理論」とは

前回ご紹介した「ダブル・ループ学習」では、うまくいったときも、そうでないときも

「行動」だけではなく「行動を支配する価値観」まで踏み込んで観察・修正をすることが

大切だとお話ししました。

この「行動を支配する価値観」つまり、行動理論がどうやってできるのかを

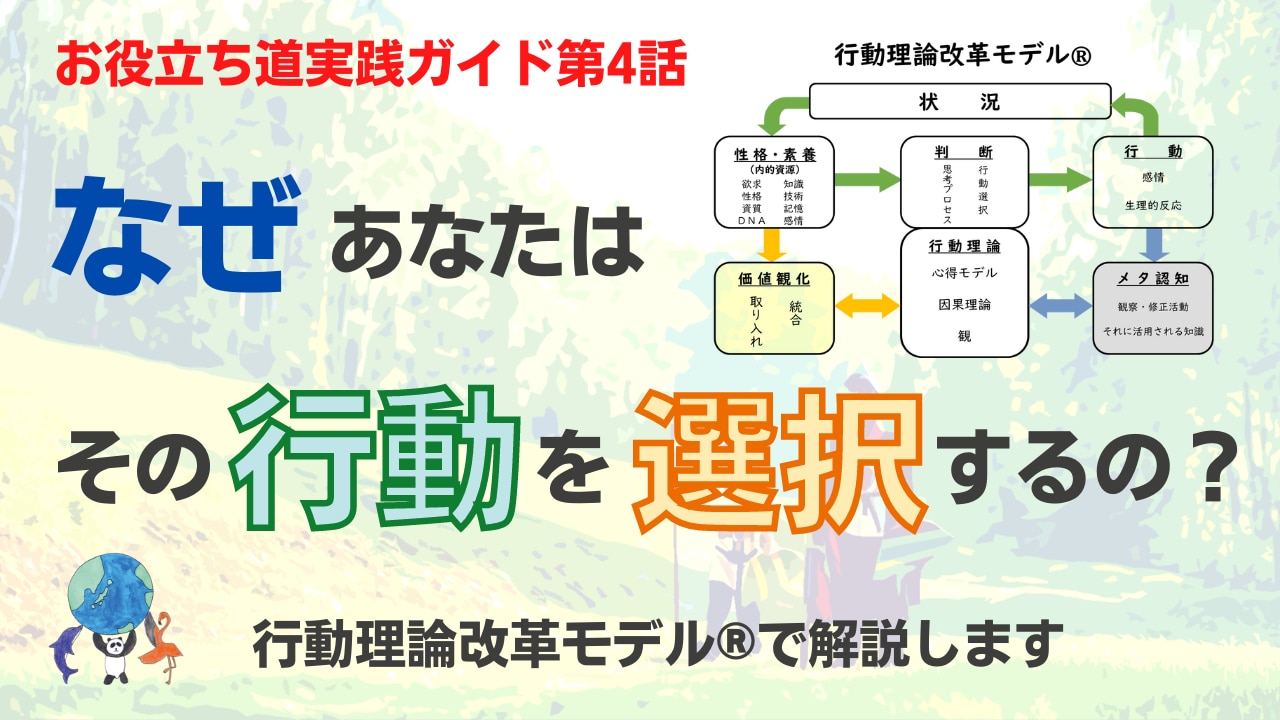

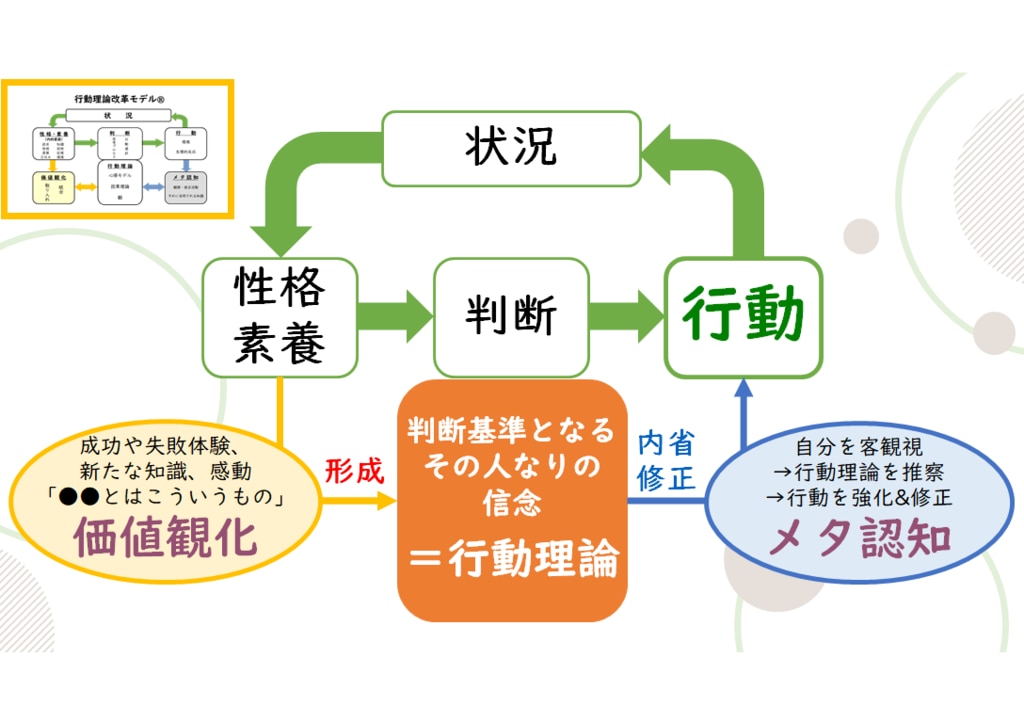

理解していきましょう。下記の行動理論改革モデル®を使ってご紹介します。

上記の図は、わかりやすくするために、行動理論改革モデル®を少し簡単にしたものです。

人は、様々な状況において、その人の性格や素養を背景にしながらも、その人なりの判断、

多くの場合は無意識に判断をして、状況に応じた行動をとります。この判断の基準となる

信念のことを「行動理論」と言います。ダブル・ループ学習で言えば、

「行動を支配する価値観」のことですね。

例えば「お役立ち道実践ガイド」の第2話にて、O-PDCAのO。つまり、目的を忘れない。

という話でご紹介した営業パーソンの場合を思い出してみましょう。

普段は「お客様の生産性向上」が目的だとわかっていて、そのための営業活動を実践

できています。つまり、普段のこの営業パーソンの行動理論は

「お客様の生産性向上を第一に考えよう」というものです。

ところが、いざ目標の達成が難しくなってくると、この営業パーソンは

「お客様のことは忘れてどんな手段でも売ってやろう」という判断基準で動いてしまうの

です。この時の営業パーソンには「業績が厳しいときは、お客様より自分の数字を

優先しよう」というような行動理論が働いているのでしょう。

このように、状況によって行動理論が変わると、取る行動が変わってしまうのです。

ただし、他の人の中には、同じような状況でも「やっぱり、お客様の生産性向上を

第一に考えよう」という行動理論を選択する人がいることも考えられます。

このように「その人なり」の信念がある。というのが行動理論なのです。

「行動理論」はどうやってできる?

このような「行動理論」は、どうやってできるのかというと、生まれながらに持っている

ものではなく、成功体験や失敗体験、学んだ知識や感動したことなどを通じて、

後天的に形成されます。自分の価値観として定着していくことから、行動理論ができていく

プロセスのことを「価値観化」と言います。そして「価値観化」のプロセスでは

「頭ではわかっている」という状態と「おなかの底から納得している」という状態を

行ったり来たりしながら、多くの価値観が形成されます。

その中から、「行動選択をするときの判断基準として使われたもの」を

「行動理論」と言うのです。

特に、人にはたらきかける場合を考えてみてください。

人に働きかける場合には、機械のスイッチと違って、ここを押せば、こう動く。

という法則が決まっているわけではありません。だからこそ、自分なりの行動理論を使って

「こう働きかければうまくいくだろう」と考え行動を選択します。

ところが、それは、良い結果をもたらす行動理論もあれば、あまりうまくいかない行動理論も

あります。自分は、こういう時にうまくいかない傾向があるな。と思ったら、それは、

行動理論を変えた方が良いかもしれません。

「行動理論」は変えられる?

しかし、行動理論を変えた方がいいといっても、あなたはこう思いませんか?

「人は、そんなに変わらない」「人の性格はなかなか変えられない」と。

確かに、生まれ持った性格を変えるのは難しそうですよね。

でも、行動理論ならどうでしょうか。

自分が得た知識や経験から後天的にできたものなので、変えることができるのです。

次回は、行動理論を変えるにはどうすれば良いかをご紹介します。

お役立ちイメージ作成ガイドも、ぜひご覧ください。