集団の「当たり前」を変えるのはどんな人?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第3話】

お役立ち道の文化(お役立ち道に邁進する組織文化)をつくるには、

一人ひとりが「お役立ち道の文化」の革新に好影響を与える人になることが重要です。

一方で、悪影響を与える人になってしまうことも…⁉

YouTubeチャンネル「お役立ち道ねっと」の登録よろしくお願いします。

お役立ち道の文化づくりのメニュー

これまでは、組織文化とは何か、お役立ち道にまい進できる組織文化(集団性格)である「お役立ち道の文化」とはどういうものか、ご紹介しました。今回から、「お役立ち道の文化」をどのように作るのか、以下の項目について8回に渡って考えていきましょう。

今回は、「1.集団の当たり前の規準を上げる、好影響を与える存在」です。以前にも、ご紹介した内容と重なる部分もあります。こちらもご覧ください。

集団基準に好影響を与える「コォ・イノベーター」

お役立ち道にまい進するには、一人ひとりが「お役立ち道の文化」の革新に好影響を与える人になることが重要です。お役立ち道の文化は、「挑戦、協調、お役立ち」の三つの指標で表します。

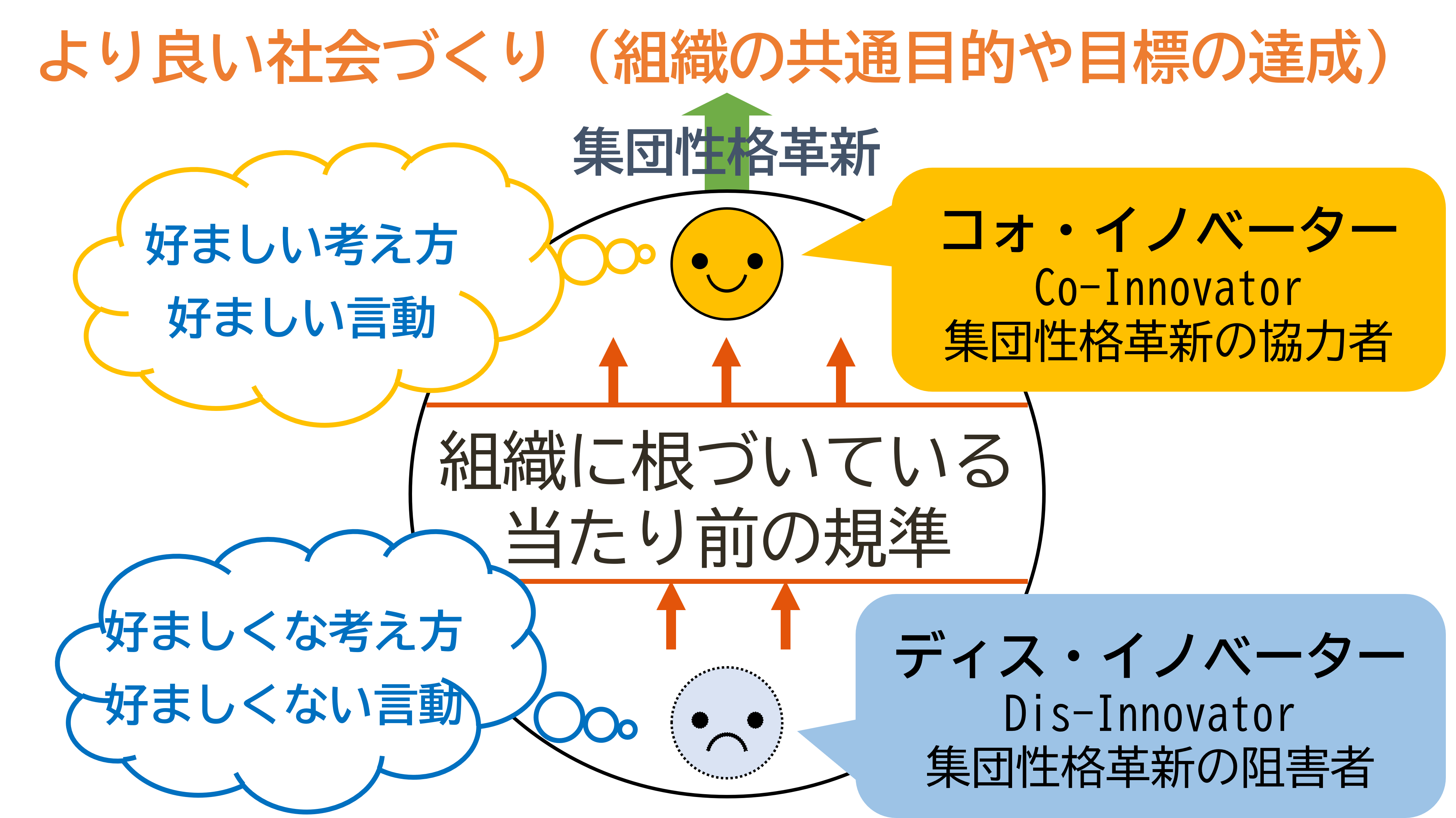

組織では、より良い社会づくりを目指して日々業務を行っています。その中で、良くも悪くもその組織に根づいている当たり前の規準があります。大多数のメンバーは、この当たり前の規準に沿って考え行動していますが、中にはもっと好ましい行動をする人もいればそうではない人もいます。

「朱に交われば赤くなる」で、だんだん当たり前の規準に近づくことも多い一方で、赤くならずに好ましい考え方や言動をとり続けることもあります。この、好ましい考え方や言動を取る人に影響を受けて皆が良い方向に変わり始めると、当たり前の規準も上がり集団性格そのものも良くなります。このような人のことを、「コォ・イノベーター」と言います。「集団性格革新の協力者」です。逆の存在もあって、組織に悪い影響を与える人のことを「ディス・イノベーター」と言います。

ここで気を付けないといけないのが、その人まるごとの人格を言っているのではなく、ある事象に限定しての言動が、他のメンバーの士気を下げたり当たり前の規準を下げたりしてしまっているということです。例えば、社会をより良くしたいという想いがとても強くて、周りの人に良い影響を与えている一方で、他のメンバーとの共創を軽んじて自分ひとりで事を進めてしまう傾向があり周りの人に悪影響を及ぼしている場合もあります。

人は誰しも、コォ・イノベーターになる要素もあれば、ディス・イノベーターになる要素も持っています。「あの人は、ディス・イノベーターだ」と安易にレッテルを貼って、その人の言動を全部否定的に見てしまうことは避けたいですよね。

いずれにしても、自分は、コォ・イノベーターになる要素もディス・イノベーターになる要素も持っている、ということを自覚して、ディス・イノベーターにならないように心がけることも大事ですが、自分らしさを発揮してコォ・イノベーターになろうとすることの方がもっと大事です。

自分らしさで好影響を与える

ところで、自分らしさで集団に好影響を与えるにはどうすればいいのでしょうか?

- 自分の「お役立ちイメージ」を思い出す

- 集団性格の三つの指標の中で、自分はこの想いは強いな、ここはこだわりたいな、などというところを照らし合わせる(例:①自分は、「社会をより良くしたい」という想いは誰にも負けない、②チャレンジ精神が旺盛で失敗を恐れない、③人と話すのが好きでお互いにアイデアを出し合っている時が一番楽しい、など)

- 自分ならではのこだわりや得意を探して実践してみる

特に、リーダーであるあなたは組織の中での影響力はとても強い立場にいます。あなた自身がコォ・イノベーターであると同時に、自チームのメンバーのコォ・イノベーター的な要素を発見していきましょう。

次回は、リーダーとして、お役立ち道の文化への革新に向けて、組織の勢いをどうやって作るかを考えていきましょう。

つづく